このコーナーについて

このコーナーについて

ひかりの輪では、古今東西の宗教思想の探究と同時に、心理学や物理学、脳科学といった最新の科学も同時に学んでいます。

このコーナーでは、それらの宗教と最新科学との関連性とともに、ひかりの輪が重視する仏教思想に関して、興味深い400年周期の変化があるという説をはじめとして、一部の社会学者・歴史学者が主張する人類社会の周期説に関して、最新の情報に基づく解説をしています。

宗教と科学講義のカリキュラムとテーマ

「『宗教と科学』講義のカリキュラム」 のお知らせ

ひかりの輪では、発足以来、古今東西の宗教思想の探究と同時に、心理学や物理学、脳科学といった最新の科学も同時に学んで、東洋と西洋の思想哲学のバランス・調和を取ることを重視してきました。そして、このたびは、これまで行ってきた「宗教と科学」の講座を厳選して約1年半ですべて学べる講義のカリキュラムを作りました。

カリキュラムと日程の詳細については、こちらのページをご覧ください。

周期説とは?

1.はじめに:周期説とは?

このコーナーでは、ひかりの輪が重視する仏教思想に関して、興味深い400年周期の変化があるという説をはじめとして、一部の社会学者・歴史学者が主張する人類社会の周期説に関して、最新の情報に基づく解説をしたいと思う。

ここでの周期説は、いわゆる「歴史は(形を変えつつも)繰り返す」という類のものである。

広くいえば、周期説は、「毎日昼夜を繰り返す、毎年四季を繰り返す」といった、天体現象による科学的根拠が明確なものから、ここで扱う、主に社会学・歴史学の周期説のように、そうした根拠は不明ないしは不十分なものまである。

しかしながら、過去の体験から未来を予想して備えるのは人間の常であるから、人類社会を理解し、未来に備える手助けになる可能性があると考えて紹介する。

2023年5月 上祐史浩

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》

歴史学的な周期説

2.日本史の400年周期説

歴史学者の酒井信彦氏(元東大史料編纂所教授)や中西輝(てる)政(まさ)氏(京大名誉教授)は、日本史の400年周期説を唱えている。

まず、以下に、酒井信彦教授の見解を引用する。

今回は、私が一応専門としている日本の歴史の話をすることにしたい。私はかねてから、日本の歴史は大体400年という間隔で考えると、比較的理解しやすいのではないかと思っている。現在は、西暦でいって約2000年であるが、この2000年間を400年ずつに、五つに分けて見ることにするのである。それを現在から過去に遡る形でやってみよう。

今から400年前と言えば西暦1600年頃、1600年はずばり関が原の戦いの年である。つまりこの直後に徳川幕府が開始され、それは長い戦国時代を豊臣秀吉が統一し、その事業を家康が継承して成立したものであった。その後の400年間は、江戸時代と明治維新以後が含まれている。歴史学で言うと、近世(江戸時代)と近代(明治から戦前まで)・現代(戦後)である。その400年前は、西暦1200年前後だから鎌倉幕府という武家政権が成立した時期である。この400年間は、鎌倉時代・南北朝時代・室町時代・織(しょく)豊(ほう)時代が含まれているが、歴史学では中世と呼ばれている。ただし織豊時代は普通近世に入れる。この期間は、朝廷や寺社などの勢力が衰え、武士による統一的な封建国家が生み出される過程である。

更に400年前は、西暦800年頃になる。平安京への遷都が794年であるから、この400年間はすべて平安時代ということになる。一口に平安時代といっているが、平安時代は異常に長い期間であることが分かる。この中間、1000年前後が摂関政治の盛時で、紫式部が生きていた頃である。

更にまた400年前は西暦400年前後で、近畿地方で巨大古墳が作られていた頃である。これらの古墳は皇室の祖先が作ったと考えられ、大和朝廷を成立させていた。この400年間のちょうど中間に居るのが聖徳太子であり、太子が摂政になったのが593年、法隆寺の創建が607年である。つまりこの400年間の後半の200年間、とくにその更に後半の100年間つまり8世紀に、日本の律令国家は急速なスピードで形成されたのである。

平城京・平安京に先行する、日本における本格的な都城である藤原京への遷都が694年であって、平安遷都のちょうど100年前になる。この重要な100年間の中ごろに当たるのが、東大寺の大仏開眼で、752年のことである。大規模古墳の建設より400年遡れば、西暦すなわちキリスト紀元の始めに到達する。文字のなかった当時の日本では、正確な年次は伝わらないが、シナの歴史書によって、紀元57年に「倭(わの)奴(なの)国王(こくおう)」が後(ご)漢(かん)の光(こう)武(ぶ)帝(てい)に使いを出して、印綬を受けたことが分かる。江戸時代に志賀(しか)島(のしま)から出土した金印が、その現物だとされている。

この最初の400年の中間あたりに居るのが、例の卑弥呼である。卑弥呼は239年に、魏に使いを出している。その居住地である邪馬台国の所在が、九州か畿内か長らく論争があったが、最近は畿内説が有力になっている。

以上の400年区分の内、変化の無かったように見える平安時代は、実は日本の歴史の変化・進歩を考える場合、極めて重要な時代なのである。それは急速に成立した律令国家が、次第に崩壊し変質して別種の国家に成って行く過程である。その変化の目安は、土地制度としての荘園の成立と、軍事組織としての武士の出現である。この変化があったからこそ、律令国家がずっと続いたしシナ・朝鮮とは異なった、日本独自の国家に進化したのである。

(「日本の歴史は400年で区切ると分かりやすい」~酒井信彦 元東大史料編纂所)要点をまとめると、

①西暦1600年頃に、関が原の戦い・徳川幕府の開始があり、近代~現代の流れが始まり、

②西暦1200年前後に、鎌倉幕府という武家政権が初めて成立して中世が始まり、朝廷や寺社などの勢力が衰え、

③西暦800年頃に、平安京に遷都されて、平安時代が始まり、

④西暦400年頃に、大和政権が成立したというものである。

また、首都(政治の中心地)の変遷に注目すると、以下の通り、400年の周期になっているように見える。

①西暦1600年頃に、徳川幕府開闢(かいびゃく)とともに、首都が江戸(今日の東京)に移る。

②西暦1200年前後に、鎌倉幕府開闢とともに、首都が鎌倉に移る。

③西暦800年頃に、平安京遷都で、首都が京都に移る。

④西暦400年頃に、奈良を中心とする大和政権が成立した。次に、中西輝政氏(京大名誉教授)の見解である。ここで注目すべきは、400年周期の中で、100年の戦乱の後に一気に癒しの100年に移行するという点だ。

もう一つ、こういう切り方もあると思います。国際関係や社会における戦争や暴力の頻度、人間の移動、社会的モビリティや文化の体質といった視点から見ていくと、400年ぐらいの周期を切り口として考えることもできるのではないでしょうか。(中略)

戦国期は16世紀ですから、明治の近代化や日清・日露戦争までまさに400年になるわけです。そして、20世紀は前半が大概戦争の連続で、後半は高度成長です。いずれも、人間のエネルギーをほとばしらせ、また世の中がハイ・テンションに推移した世紀でした。こんな100年を、日本史はときどき経験するのです。

戦国時代から400年遡ると12世紀で、これは古代社会の崩壊とか源平合戦の時代になります。さらに400年遡ると8世紀で、大宝律令をはじめ律令が取り入れられます。非常に論理的なかたちで社会の再構築が始まる時代です。さらに、その30年ほど前には、朝鮮半島から白(はく)村(すき)江(のえ)の戦いで敗れた日本軍が引き揚げてきています。大陸から唐が攻めてくるかもしれないという危機感も高まります。戦乱の時代であり、古代の氏族社会が解体するという、内外ともに強い改革のインパクトが働いた時期というわけです。

さらに400年遡ると、ちょうど弥生末期から古墳期へ移るころです。クニとクニとが争う「倭国大乱」の時代から、大和国家が確立してゆく時代であり、朝鮮半島に初めて出ていくのもこのころです。3世紀末から5世紀にかけて応神朝、仁徳朝などがくり返し朝鮮へ進出してゆきます。

このように日本の文明史的サイクルの一つとして、400年周期で歴史はくり返していると考えられるのではないか、というのが、私の「400年周期説」です。そして各400年の内訳を見ていくとおもしろいことがわかります。400年のうち、最初の約100年は先に見た戦国時代やこの20世紀のような「激動の世紀」になります。しかしその時代が終わると、次の100年は一気に「癒(いや)し」や「落ち着き」を求める働きが歴史をリードするようになる。

(『日本文明の主張 『国民の歴史』の衝撃』西尾幹二、中西輝政 PHP研究所 2000年https://sessendo.blogspot.com/2017/11/400.html)誰しもが期待するものであろうが、二つの世界大戦と核兵器による冷戦の戦乱の世であった20世紀の後に、21世紀が世界大戦・核戦争を乗り越える国際協調の時代となるかが注目される。

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》3.水害(地震)に関する科学的な400年周期説

一方、水害や地震の自然災害に関しては、あまり望ましくない400年周期説が、以下の通り、科学者によって報告されている。

総合地球環境学研究所の中塚武氏の論文によると、数千年育った古木の調査から、気候変動には400年の周期性が存在することが確認されている。

年輪の中に含まれる酸素同位体から、降水量の増大した時期を割り出せるそうだ。このデータに注目した、元前橋工科大教授の濱嶌良吉氏(地殻変動解析学)が言う。

「1600年ごろから1700年代初めにかけ、たびたび著しい洪水が発生しています。気になるのは、地盤を刺激する豪雨と巨大地震の連動性が、あらゆる機関の研究結果から指摘されていることです。

1611年には北海道沖でM9クラスの大地震(慶長三陸地震)が発生している。この地震は400年サイクルといわれ、中塚先生の400年に1度の水害予測と時期が重なっている。

約400年前は大地震が相次いだ時代で、近い将来、大水害と同時期に起こりうることが考えられるのです」確かに、2000年に入ってから、世界で"前代未聞"の自然災害が続いている。05年には、アメリカで風速82メートルのカトリーナ(ハリケーン)が発生。

13年には、フィリピンで6000人以上の死者を出したスーパー台風(台風30号)が起きた。日本でも台風や竜巻被害が深刻になっている。

変動期が来ていることは否定できない。

「地震では、中央構造線とその延長線上で1586年に天正地震(M7.9クラス)、1596年に慶長伏見地震(M7クラス)が発生している。

その後、1605年には南海トラフ地震のひとつである慶長地震(M7.9クラス)、1611年の会津地震(M6.9クラス)など、巨大地震が相次ぎました。

地震が連鎖すれば被害ははるかに大きくなりますし、ここ数十年はあらゆるリスクが重なった時期にあるのです」(濱嶌良吉氏)(専門家が警告 400年に1度の"大水害+大地震"危機到来か 日刊ゲンダイ 公開日: 2017/09/13 https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/213378)

樹齢数千年の古木を調査したところ、なんと気候変動には400年の周期性が存在することがわかったというのだ。

そして現在は、その400年に1度のタイミングに突入し、今後さらなる大地震・大水害の発生が懸念されるようだ。

これは「総合地球環境学研究所(地球研)」の中塚武教授による研究成果だが、今から400年前を調べてみると、ちょうど慶長地震をはじめとする一連の大災害シリーズがあった時期と重なる。

では、これから日本のどこで、どのような災害が起きる可能性があるのか、過去を紐解きつつ検討してみたい。

地球研は京都市にある国立研究所で、生物地球化学・古気候学(こきこうがく)を専攻する中塚武教授は気候適応史プロジェクトのリーダーだ。

同プロジェクトは、過去の気候変動などが当時の社会にどれだけ影響を与えたか調査するもので、その中に「古気候学グループ」が含まれる。

この古気候学とは、あまり聞き慣れない分野だが、過去の気候変動を研究し、今回のように古木など自然の遺物から災害発生のサイクルを見出したりする。

中塚氏の研究について見解を求められた元前橋工科大学教授の濱嶌(はまじま)良吉氏は、1600年頃から1700年代初頭にかけて著しい洪水が頻繁に発生していたことを指摘した上で、「1611年には北海道沖でM9クラスの大地震(慶長三陸地震)が発生している。

この地震は400年サイクルといわれ、中塚先生の400年に1度の水害予測と時期が重なっている」(日刊ゲンダイ 2017年9月13日)と語る。

濱嶌氏が指摘する慶長三陸地震は、1611年12月2日に発生したM 8~9クラスの巨大地震と考えられているが、奇しくもちょうど400年後に同じ三陸沖で、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災、M9.1)が発生した。

この400年サイクル説がもっと早く注目されていれば、三陸沖の巨大地震に対して防災意識を高めておくことができたかもしれない。

では、今後の動向を探るためにも、400年前に内外(主に環太平洋火山帯)で他にどのような大災害が起きていたかデータ化し、以下に要約して示す。【約400年前に起きた大災害】

・ 1596年9月1日:慶長伊予地震、M 7.0、中央構造線断層帯。

・ 1596年9月4日:慶長豊後地震(大分地震)、M 7.0~7.8、死者710人。

・ 1596年9月5日:慶長伏見地震(慶長伏見大地震、文禄の大地震)、M7.5前後。

・ 1596年夏:関東甲信越など各地で100年ぶりの大雨・水害。

・ 1600年2月19日:ペルー沖で地震、M 8.0。

・ 1600年2月28日:ペルー沖で地震、M 8.2。

・ 1605年2月3日:慶長地震(南海トラフ津波地震説など諸説あり)、

M 7.9~8、死者1万~2万人。

・ 1605年4月~1612年:駿河・遠江・美濃・尾張・関東など諸国で大雨・洪水。

・ 1611年9月27日:会津地震、M 6.9、死者3,700人。

・ 1611年12月2日:慶長三陸地震、M 8.1~M9、大津波による死者約2千~5千人。

・ 1619年2月14日:ペルー・トルヒーヨ沖、M8.5。

・ 1619年:諸国で洪水。

・ 1619年5月1日:肥後(熊本)八代で地震、M6.0。

・ 1619年11月30日:フィリピンで地震、M8。

・ 1620年:近畿など諸国で大雨・洪水。

・ 1625年7月21日:熊本で地震、M 5~6、死者約50人。このように、特に慶長年間(1596~1615)は大地震や大洪水が相次いだ時代だった。

文禄5年に大地震が相次いだことで慶長に改元されたのが1596年だが、その後も災害の連鎖は止まらず、1615年に元和と改元された。通常「慶長大地震」といえば慶長年間に起きたこれらの連鎖を指すが、単に「慶長地震」と呼ぶ場合は、1605年2月3日に起きたM 7.9~8の大地震を指す。

なお、この地震は南海地震(南海トラフ)、南海沖・房総沖の連動など、震源や規模に関して諸説ある。

また、この時期の水害などについては、断片的に記録に残るだけで総合的な実態を捉えることはできないものの、全国的に台風などによる大洪水が長く続いたようだ。

400年サイクルに従い、さらに古い大災害を調べてみると、大地震は断片的に記録されているのみ。水害に至ってはほとんど記録が残っていない。

(「大地震・洪水の連鎖が400年周期で起きる」国の調査で判明! 現在サイクル突入中、

3つの危険地帯はどこ?

Tokana 2017.10.08 https://tocana.jp/2017/10/post_14676_entry_2.html)

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》4.日本仏教史の400年周期説と21世紀の仏教改革の展望

この400年周期説は、日本の仏教史にも当てはまるように見える。

そして、それは首都の変遷と連動しているようだ。

①西暦400年頃

この頃、朝鮮等を通して、日本に、私的に仏教が伝来したと思われる。中国では大乗仏教の翻訳・解釈が盛んになり、朝鮮に仏教が伝来したことが確認されている。なお、公に、朝鮮の王から日本の天皇に仏教が伝来したのは、西暦500年代である(538年説と552年説があるが、百済の聖明王から日本の欽明天皇に仏教の公伝)。

そして、この400年頃と次の800年頃のちょうど中間点の600年前後に、聖徳太子などが仏教を国教として導入し、奈良を中心に、官製仏教がスタートする(594年に仏教の「三宝興隆の詔」を発し、604年に制定した十七条(じゅうしちじょう)憲法でも仏教信仰を推奨)。

②西暦800年頃

空海・最澄が中国・唐に入り(804年)、密教を学び、日本に伝えるという仏教改革が起こる。

同じころ、桓武天皇が、奈良から京都に都を移すが(平安京遷都)、その理由の一つとして、奈良の官製仏教(南都六宗)の僧侶が政治に口を出すことを嫌い、最澄・空海などを後援し、京都に新しい仏教の流れを作ろうとしたという説がある。また、最澄が開いた比叡山天台宗や空海の高野山真言宗は、日本で初めての私的な仏教教団である(それまでは皆お役人の僧侶の官製仏教であった)。

③西暦1200年頃

鎌倉時代の始まりとともに、鎌倉を中心として、「鎌倉新仏教」と呼ばれる新たな仏教運動・仏教宗派がおこった。戦争、疫病、飢餓が流行る中、末法思想が広がる中で、主なものとして、念仏で極楽浄土に往生できるという浄土信仰(浄土宗・開祖法然、浄土真宗・開祖親鸞、時宗〈踊念仏〉・開祖一遍)、座禅の修行を主とする禅宗(臨済宗・開祖栄西、曹洞宗・開祖道元)、南無妙法蓮華経を唱える日蓮宗(開祖日蓮)など。

特徴としては、民衆には実践が難しい従来の仏教ではなく、実践が容易であること(易(い)行(ぎょう))。

④西暦1600年前後戦国時代から江戸幕府の開闢とともに、現在も残る檀家制度が導入され、日本人は(家族単位で)、何かの仏教宗派に属することが義務付けられ、寺院は、民衆の戸籍を作るなど、幕府の役所のような機能を持たされた。

努力なく信者が得られるため、これが後の仏教宗派の堕落・形骸化につながるとともに、役所のようなお寺に民衆の反発が生じ、明治時代になって、政府によって神道と仏教が分離されると、民衆による廃仏毀釈運動につながったという見方がある。

なお、この戦国時代から江戸時代にかけては、戦乱の世であったがゆえに、仏教思想が深く戦争・戦いと結びついた。上杉謙信は仏教の護法神である毘沙門天の化身を自称し、武田信玄は禅宗を実践し、織田信長と激しく戦った一向宗(浄土真宗)は、「戦いに死ねば浄土に行くことができる」として戦意を高め、天下を制した徳川家康は、浄土教の教えを「戦乱のない平和の世を作り、この世を浄土にする」と解釈して戦乱の世に立ち向かったという。

また、戦に用いる剣術の使い手である宮本武蔵や、幼馴染に高僧の沢庵和尚を持った柳生宗矩(やぎゅうむねのり)(将軍家指南役)などの兵法者が、仏教などの宗教思想と結びついて、剣(けん)禅(ぜん)一如(いちにょ)(剣術と仏教の禅定は一つの如し)、活人剣といった新たな思想を生み出すということもあった。

さて、こうして見ると、我々の生きる現在の西暦2000年代は、新たな仏教の変革の時とも考えられる。

そして、「死と再生」と言うように、何か新しいものが現れる時は、古いものが衰退していく現象があると思われる。実際に、檀家制度や葬式仏教といった伝統宗派の仏教は、特に平成期以来、急速に衰退しており、向こう数十年で崩壊すると懸念する関係者もいるほどである。

また、伝統仏教宗派に基づいて20世紀に始まった、創価学会などの新興仏教教団も同様に、衰退・高齢化の様相を呈している。

この平成期に目立ち始めた伝統・新興双方の宗教の衰退傾向に輪をかけたのが、新型コロナパンデミックである。

疫病退散などの信仰を集めていた以前とは変わって、今回のパンデミックにおいては、人々の中に、「寺社が何もしてくれなかった」という認識が広まり、寺社離れが加速するのではないかと、多くの寺社の関係者が考えているという。

それに追い打ちをかけたのが、昨年2022年以来の旧統一教会批判から始まった宗教問題の再燃である。

統一教会に限らず、他の宗教団体へも批判が広がる中で、今年2023年に入ると、幸福の科学の大川隆法氏が早世し、オウム事件の賠償支払いを逃れるアレフ(旧オウム真理教)に対して、その活動を大幅に規制する再発防止処分が団体規制法の施行以来、初めて適用される事態に至った。

こうして、仏教に限らず宗教界全体において、歴史的な変革の時が訪れようとしているのではないかと思われる。

そうした中で、私が考える21世紀に役立つ新たな仏教思想の特徴としては、以下のような点がある。

①科学合理的であること

現代社会の科学重視の傾向に合わせて、迷信・妄信・狂信を排除した、科学合理的な思想であること。その意味で、信じる宗教というよりも、実践する心理学・心理療法・人生哲学というべき仏祖釈迦牟尼の直説の初期仏教の思想への原点回帰をベースとして、それを現代的に再創造することが考えられる。

ただし、科学合理的ということは、現在の科学理論が証明も反証もしていない事柄の有無・是非は、今後の科学的な探究に任せるということであり、根拠もなく否定・肯定の双方をしないことである。

これは、従来の宗教思想の妄信を努めて避けることが大前提であるが、科学的な研究を待たずに、はなから盲目的に否定することも避けることが、自らの無知を自覚した、純粋に科学的で、謙虚な姿勢であると考える。

②資本主義競争社会に役立つこと現在、中国のような政治的に共産主義体制の国ですら、経済面では、資本主義競争社会の体制であり、人類全体に広がっている。よって、今後の仏教思想の解釈は、その社会に生きる人々に役立つものを含むべきであると考える。

競争社会は、さまざまなストレス・心身の病気・問題行動、さらには人と人・国と国の対立の原因となっており、その癒しのために精神世界・宗教・その他を求める人も多くいるが、同時にその利点のために人類社会に広がっていることを踏まえて、理想としては、その弊害を解消しながらも、その利点を活かすことができるような思想であることが望ましい。

③戦争をなくすことを助ける思想であること

核兵器を大量に保有し、二つの世界大戦と冷戦を前世紀に経験した人類にとって、21世紀は、戦争回避が人類存続のための最重要課題である。

人類の歴史を見れば、聖書系の宗教に限らず、一部の仏教宗派を含めて、宗教が戦争を心理的に可能にする、ないしは後押しするために使われた事実が否めない。

その中で、今後の仏教思想は、戦争を抑制し、国際協調・世界連邦を望む人類社会を助けるような思想であるべきだ。

ひかりの輪は、仏教を宗教として信仰するのではなくて、その科学合理的・心理学的な生きる知恵の部分に関して学び実践し、研究発展させようとする学習教室であるが、その立場から、こうした仏教思想の改革の一翼を担いたいと考える。

5.関西などの多極構造の日本の未来の可能性

ところで、これまでの歴史では、400年周期で首都が移ったサイクルがあるが、現在の社会情勢を見ると、引き続き東京一極体制が続きそうな予想もある。

実際に国全体の人口が減る中で、他の都道府県に比較して東京圏の人口が大幅に増える当局一極集中は、新型コロナのためにいったんブレーキがかかったが、2022年、再び加速し始めたことが判明している(※参考文献:日経新聞「人口の東京一極集中が再加速」2023年1月30日 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA300JW0Q3A130C2000000/)しかしながら、以前から、東京一極集中は、人口過密によるハンデミック被害の激化に限らず、都市生活環境の悪化、パンデミック対応や大地震などへの災害対策、さらには国家安全保障の視点から望ましくないことがあり、20年前頃には盛んに首都機能移転の動きがあった。

実際に、米国を見れば、東海岸のニューヨークと西海岸のサンフランシスコ・ロサンゼルスの二極体制であり、両者から離れて首都ワシントンがある分散体制であるが、この方がさまざまな意味でのセキュリティ対策としては優れている。そして、今年になって旧統一教会問題でスポットライトを浴びた文化庁が、日本の歴史的な宗教・文化のセンターである京都に移転したことが最近報道された。

さらに、人口が減少する中で、経済を活性化させる政府の政策の一つがインバウンド(外国人観光客・労働者)の増大であるが、日本の古都として著名な観光地を持つ京都・奈良・大阪などの関西への人的流入や経済の活性化をもたらす。

さらには、中国をはじめとして21世紀の世界経済の拡大のセンターとなるアジア地域に地理的に近いのが関西である。

そもそも、明治中期まで東京府の人口は150万人足らずで(東京都に改組されたのは1943年)、全国都道府県の第9位で、その後、他の地域よりも2倍近いスピードで、急速に成長したものであるが、その期間は中国大陸の諸国の経済は弱かった(※参考文献:https://news.yahoo.co.jp/articles/1878712429c1189e68bbc6c9c3ed9609365196a9?page=1)

こうした中で、今後、東京を中心とした東日本ばかりではなく、西日本の地域が活性化し、東京圏と関西圏の二極体制となっていく可能性もあるのではないかと思う。

例えば、最新の政治情勢の特徴は、大阪都構想を掲げた維新の会の躍進が目立ち、次回の国政選挙で野党第一党をうかがうとする報道も少なくない。

この背景としては、自民党の農協・遺族会・医師会、公明党の創価学会、立憲民主・国民民主党の労働組合、共産党の党員といった、旧来の政党の伝統的な支持母体が一様に弱体化していることがある。

これに対して、維新の会という新興政党は、関西という特定地域を支持母体に持つ新たな形態の政党といえるのかもしれない。

そして、東日本と西日本という大きなくくりで見るならば(静岡まで西日本とすれば)、人口(=有権者)の比率は、ほとんど1対1で拮抗している(※参考文献:https://kansai-sanpo.com/west-japan-east/)

また、先ほど紹介したと都道府県別の2022年の人口の増減に関しても、東京一極集中の再加速とともに、大阪・滋賀・福岡という西日本で主要都市の人口は増加している。

さらに偶然かもしれないが、現在の政界の要人を見れば、自民党総裁の岸田氏、副総裁の麻生氏、躍進する維新の馬場氏や吉村大阪府知事が西日本出身であり、退潮傾向の共産党・立憲民主党の党首は、東日本出身である(加えて、東京都知事の小池氏なども西日本)。

さて、400年周期説は、次に述べる800年周期説のちょうど半分であるため、両者を結び付けて論じる識者もいる。

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》

※編集者追記:2024年10月2日に、鳥取県を選挙区とする石破茂氏が第102代首相に就任した(総裁選で次点だった高市早苗氏も奈良県が選挙区)。

次項で述べる「800年周期説」に関連して、世界文明の中心地が800年の周期で規則的に、東洋の都市と西洋の都市とで交互に繰り返されているという見解があり(千賀一生氏「ガイアの法則」)、それによれば、今後の世界の中心地の経度は、日本の関西地方に来るという。6.世界文明の800年(1600年)周期説

日本の文明研究家の村山節(みさお)氏(故人)は、世界史年表を作成する過程で、様々な地域・時代の歴史に共通する、文明の盛衰の周期を発見したと主張し、これを文明法則史学、人類文明800年周期説などと呼んだ(※参考文献:文明法則史学http://bunmeihousoku.com/bunmei)。

それによると、

①世界各地の文明史には1600年の盛衰周期が存在し、

②800年の低調期と800年の高調期に大別でき、両者は文明創造力や社会の活力において大きな差をもち、

③1600年を周期として準備→開花→成熟→崩壊の過程を繰り返し、あたかも1600年周期の四季をもつように振る舞っている

という。さらに、この周期は、東洋と西洋の2系統に大別される二極構造をもっており、両系統は互いに逆位相の関係にあり、一方が低調期の時に他方が高調期となり、世界史は800年毎に文明の交代期を迎える。

西の文明は、古代エジプト系統・ヨーロッパ系統であり、東の文明は、西アジア系統・インド系統・中国系統・日本系統を含むという。

そして、 過去の周期性がそのまま再現されると、21世紀は西の文明が崩壊し、代わって東の文明が夜明けを迎える文明交代期となるという。

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》

※編集者追記

上記の「800年周期説」に関連して、世界文明の中心地が800年の周期で規則的に、東洋の都市と西洋の都市とで交互に繰り返されているという見解があり(千賀一生氏「ガイアの法則」)、それによれば、今後の世界の中心地の経度は、日本の関西地方に来るという。

この説は、西日本の関係者から政治家等の有力者も輩出されることを予測しているが、実際に、最近の与党・自民党の有力者は、不思議と西日本出身である。菅元総理以外は、岸田文雄前総理(広島選挙区)、麻生太郎元総理(福岡出身・福岡選挙区)、安倍晋三元総理(山口県出身・山口選挙区)、そして、2024年10月2日に新たに第102代の総理となった石破茂氏は鳥取県を選挙区としている(総裁選で次点だった高市早苗氏も奈良県が選挙区)。7.精神世界の周期説:天体の周期運動・占星学との関連

村山氏の文明法則史学と同じ800年周期説をとりながら、作家の千賀一生(ちが かずき)氏は、スピリチュアルな体験をきっかけとした歴史分析で、以下の主張をしている。

①人類の文明の中心地が、800年周期で東西に交替して現れるが、各中心地は、経度にして22・5度の間隔をあけて存在する。

②現在は欧米を中心とした文明の最中で、中心地はロンドンで、副中心がワシントンだが、21世紀に始まる新しい800年の文明は、東経135度(=日本・明石・淡路他)上に、中心が来る。それは、精神性・一元性・女性原理を重視した文明である。

これに基づいて、千賀氏は「わの舞」という踊りを提唱して普及活動をしているが、なぜ800年周期になるかというと、回転する駒が首を振るように、地球の地軸が25800年ほどの周期で「歳差運動」をしている結果であるという(25800年の32分の1がおよそ800年となる。また360度の16分の1が上記の22・5度である)。

しかしながら、歳差運動が人類の活動の変化に影響を与える因果関係は当然示されていない。

なお、千賀氏は、惑星直列の周期である9年を重視し、9年周期説も説いているが、9年周期といえば、日本の伝統文化の中では九星気学がある。

また、その倍数である18年周期説、72年周期もあるとしている。

また、18年の周期に関しては、千賀氏以外にも、近年の経済問題が、1973年オイルショック → 1991年バブル崩壊 → 2008年リーマンショックと、ほぼ18年ないし17年周期だと見る人がいる。また、72年周期に関しては、1923年関東大震災 → 1995年阪神淡路大震災、1929年大恐慌 → 2001年9・11同時多発テロ事件などである。

こうして、これらの説は、天体運動の周期性と連動しているのが特徴であるが、それは、占星学との共通点である。

占星学は、複雑な周期説の総合ということもできる。

というのは、天体の運動は、全く周期的であり、それゆえに太陽や月や惑星の地上から見た位置(天球上の位置)も周期的である。

そして、占星学は、星の天球上の位置と、地球上の人間や国の状態がシンクロしていることを前提としたものであり、それを前提として、過去の天体配置と似た天体配置が、未来に周期的にやってくる中で、ある天体配置の時に起きたある出来事が、未来の似た天体配置の時にも起きると考えるものである。

なお、星の天球上の位置と、地球上の人間や国の状態とのシンクロニシティに関しては、統計学的な手法による科学的な検証が試みられたことは乏しい。

その中で、ソルボンヌ大学の心理学者・統計学者ミッシェル・ゴークランは、人の誕生時の火星の位置と、その人の職業の膨大な統計をとり、両者には相関関係があると結論づける論文を発表した。

これに対して、疑似科学に対して科学的な調査・批判を行う米国の国際的非営利団体CSIは、この論文を否定できると決めつけて活動したものの、調査して得た結果は予想に反して、この論文を不本意ながら追認せざるを得ない結果になったという(※参考文献:占星学の科学的な検証事例 Wikipedia「占星術」)。

とはいえ、このゴークラン氏の研究では、検証範囲が著しく限定されており(火星に限定)、占星学が前提にするシンクロニシティ全体を検証するには、全く質量とも不十分なものであり、それは今のところ科学的に証明されたということはできないだろう。

※付記:

天体現象と地上の現象の相関関係を扱う科学的研究科学の研究で、この天体現象と地上の現象のシンクロニシティを扱うものが、わずかではあるが存在する。

例えば、太陽活動は、周期的に強くなったり弱くなったりしているが、その結果として、地上にも周期的な現象が生じることである。

例えば、太陽活動が減少すると、太陽の磁力線が弱り、その磁力線が妨げていた地球への宇宙線の放射が増大する。

すると、地球上の雲が増大して寒冷化するとか、因果関係は不明であるが、地震や火山噴火の増大と時期的に非常に濃厚な相関関係があることがわかっている。

この逆に、地球や他の惑星の引力が、太陽の表面の流体の動きに影響を与えることがある可能性があるという研究報告もある。

その結果、地球等が引き起こした太陽活動の変化が、今度は地球等の惑星に影響を与える可能性があるから、太陽と地球を含めた惑星は相互に影響を与え合っており、その意味で、私たちが知る以上に、両者はシンクロしている可能性はある。

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》

社会学的な周期説

8.日本社会の大変動の80年周期説

第5代気象庁長官だった高橋浩一郎氏(1913~91)は、その著書『気候変動は歴史を変える』(1994年刊、共著、丸善)のなかで、日本は80年ごとに大変動に見舞われると指摘した(※下記参考文献1)。例えば、1620年の江戸幕府の確立を起点と考えるなら、1700年は享保(きょうほう)の改革、1780年は寛政(かんせい)の改革、1860年は幕末、1940年の戦争の時代ということであり、詳細は下記の通りである。

(なお、下記参考文献1は、2018年に公表されたもので、2020年の大変動を予期しているが、当然新型コロナ問題を予見はしていない。下記の表の2020年代の部分は、私が付け加えたものである)中心年

日本

海外

1620年

1615年:大坂夏の陣→豊臣家が滅び江戸幕府が固まる

1620年:宗主国スペインの金融危機で伊ジェノアの低金利が終焉

1700年

1703年:江戸大地震

1707年:イングランドとスコットランドが合併

1707年:宝永大地震、富士山噴火→元禄時代の終わり、享保の改革へ

1780年

1783年:浅間山噴火、天明の大飢饉→寛政の改革(1787年)へ

1775年~83年:米国独立戦争

1783年:アイスランド・ラキ山噴火、1789年:フランス革命

1860年

1853年:黒船来航、1854年:安政東南海地震、1855年:安政江戸地震

1853~56年:クリミア戦争→ロシア農奴解放など近代化

1868年:明治維新

1861~70年:イタリア統一戦争

1861~65年:南北戦争→奴隷制廃止

1870~71年:普仏戦争→ドイツ統一、フランス第三共和政に

1940年

1931年:満州事変、1937年:日華事変、1941~45年:太平洋戦争

1933年:ルーズベルト政権、ヒトラー政権が誕生

1939~45年:第二次大戦

1950~53年:朝鮮戦争

2020年?

2011年:東日本大震災

2020年:新型コロナパンデミック

2020年:新型コロナと米中対立

2022年:露のウクライナ侵攻と冷戦

※付記①80年周期といっても、実際にはプラスマイナス10年くらいの幅・期間があり、80年とは、その中心くらいと考えるべきという見解がある。

②享保の改革(1716年)、寛政の改革(1787年)、幕末も、天変地異が関係している。享保の改革では、富士山の噴火と宝永地震(ともに1707年)、寛政の改革では天明の大飢饉(1783年)が、災害の影響で逼迫した幕府財政を再建する政策に結び付いた。幕末も、1854年に安政東海地震と安政南海地震、その翌年に安政江戸地震が発生し、これに黒船来航が加わって、同様に幕府の財政も破綻している。

③1460年代の応仁の乱(1467年)、1540年代のポルトガル商人の種子島漂着と鉄砲伝来(1543年)も付け加えると、「80年周期の大変動」はさらに遡ることができるという見方もある。

※参考文献1:https://business.nikkei.com/atcl/report/15/226265/092600296/

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》9.米国でも注目される80年周期説

さらに、この80年周期説は、日本のみならず海外にも当てはまるように見える。米国では、1780年の前後に独立戦争(1775~83年)があり、その約80年後の1861年~65年に南北戦争があり、そのちょうど60年後に日本等と戦った第二次世界大戦があり、2020年は新型コロナパンデミックが発生した。そして、新型コロナでは、米国が最大の被害国となり、トランプ元大統領らは、ウイルスとの戦い、第三次世界大戦などと解釈し、国防省は戦時体制を取っているともされた。また、その後、コロナの発生が中国であったことなどから米中対立が激化し、2022年にはロシアによるウクライナ侵攻が発生し、中台紛争の危機もささやかれるなど、欧米と中ロの冷戦の復活の様相も呈している。

そうした中で、米国でも、今、80年周期説が注目を集めている(※下記参考文献2)。米国の80年周期説も、日本と同じように、以前から唱えられていたそうである。そして、トランプ政権を初期に支えたスティーブ・バノン氏や、共和党有力政治家のニート・ギングリッチ氏が傾倒していたという。それが、2020年になって、コロナパンデミックが起こって、ニューヨークタイムズなどの有力メディアで再び注目されることになった(※下記参考文献3)。

米国の80年周期説の支持者の中では、2020年は、合衆国の4回目の大転機「4th Turning」と呼ばれているという。それは、国難を伴う転機なので、2020年になるまでは、不吉で非合理的な予言として、忌み嫌う人が多かったという。すなわち、1780年代の独立戦争(日本は「寛政の改革」)、1860年代の南北戦争(日本は幕末明治維新)、1940年代の第二次大戦、そして、2020年のコロナパンデミックと中国やロシアとの対立の激化というように、ほぼ80年周期で、大きな転機・国難と、その後の大きな発展があるというのである。そして、バノン氏などによれば、今度は中国を打ち破って、米国がさらなる発展を遂げる転機と解釈するらしい。

また、民主党・バイデン氏が勝利した2020年の大統領選は、非常に重要な意味を持つとされた。ここで大統領を出した政党(民主党)が、過去の歴史・周期説によれば、向こう50年ほど支配的になると推測されるからだそうだ。例えば、第二次世界大戦以来の民主党や、南北戦争以来の共和党のように。なお、黒人奴隷解放のために南北戦争を戦ったリンカーン時代の共和党は、黒人解放を掲げたリベラルな政党であり、米国を主導したが、第二次大戦後は民主党に主導権を奪われる形となったという。

さて、2020年の新型コロナのパンデミックの発生の80年前の1940年は、第二次世界大戦の直前・前年であった。そして、安倍元首相は、新型コロナ問題の発生に伴い、ジャーナリストの田原総一朗氏に「第三次世界大戦は核戦争だと思っていたが、この新型コロナウイルスが第三次世界大戦だった」と漏らしたという。また、2020年の東京五輪が2021年に延期になった事実も、80年周期の現象ということができる。80年前の1940年にも、東京五輪が日中戦争の膠着(こうちゃく)のために中止(日本政府が返上)になっている(※下記参考文献4)。

しかも、その日中戦争の膠着の原因は、1938年の「武漢」での作戦とされる(※下記参考文献5)。80年の時を経て、同じ武漢での出来事で東京五輪が中止ないし延期になったということである。なお、この東京五輪の延期も、80年周期説の視点から、あらかじめ一部で、その可能性が指摘されていた事実がある(※下記参考文献6)。※参考文献2:https://toyokeizai.net/articles/-/356585

※参考文献3:https://www.nytimes.com/2020/05/28/us/politics/coronavirus-republicans-trump.html

※参考文献4:東京五輪:https://ja.wikipedia.org/wiki/1940%E5%B9%B4%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF

※参考文献5:武漢作戦

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E6%BC%A2%E4%BD%9C%E6%88%A6

※参考文献6:2020年の東京五輪の延期・中止の予見

https://lite-ra.com/i/2015/09/post-1456-entry.html

https://ameblo.jp/takejiro100/entry-12541051596.html

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》10.近代日本社会の80年周期説

そして、この80年周期説に関しては、中心年の2020年、1940年、1860年などの前後だけでなく、日本の近代の歴史の全期間において80年の周期が見られるという見解もある(※下記参考文献7)。その一部を紹介すると、以下のとおりである。

1868年:明治維新 → 1945年:第二次世界大戦敗戦

1877年:西南戦争・官僚制開始 → 1955年:自民党政権発足

1912年:大正に改元 → 1989年:平成に改元

1914年:桜島が破壊的大噴火 → 1991年:雲仙普賢岳で大噴火

1915~1919年:第1次大戦バブル → 1985~1989年:平成バブル

1920年~:大正バブル崩壊~昭和金融恐慌 → 1990年~:平成バブル崩壊~金融不安

1923年:関東大震災 → 1995年:阪神淡路大震災

1929年:世界恐慌 → 2008年:リーマンショック

1933年:昭和三陸地震の津波 → 2011年:東日本大震災による津波

1940年:東京五輪の中止 → 2020年:東京五輪の延期

1941年:太平洋戦争開始 → 2020年:新型コロナパンデミック※参考文献7

https://ameblo.jp/takejiro100/entry-12342950675.html

https://ameblo.jp/takejiro100/image-12598900551-14762857139.html

http://www.fukkatu-nagoya.com/book/80nensyuki-mokuji.html

http://www.fukkatu-nagoya.com/book/80nensyuki-mokuji_files/80nen-shuki.pdf

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》11.80年周期説の背景にある社会構造

米国では、80年周期説の背景に、軍事専門家で評論家でもあるマイケル・ホプフ氏が著書で紹介した「人間社会の4サイクル」が内包されているという。その4サイクルとは、以下のとおりである(※前出の参考文献2参照)。

1 HARDTIMES CREATE STRONG MEN(苦しい時代は強い人間を生む)

2 STRONG MEN CREATE GOOD TIMES(強い人間は楽な時代を生む)

3 GOOD TIMES CREATE WEAK MEN(楽な時代は弱い人間を生む)

4 WEAK MEN CREATE HARD TIME(弱い人間は苦しい時代を生む)この4つのサイクルの1つの期間が、人間が成人する20年であり、1つの世代の傾向を形成する期間だとすると、4サイクルで合計80年の周期になる。

なお、日本の80年周期説の支持者の中にも、似たようなことを主張する人がいる。その場合は、親子三代のサイクルが80年というものである。初代が苦労して大成し、二代目がそれを維持するが、甘やかされて育った三代目でつぶれるという経験則である。これが、社会全体にも当てはまるだろうというのである。

また、日本にも、この80年周期を4つのサイクルに分けて、それぞれ20年単位の社会の再生・成長・停滞・破壊の循環があると説くものもある。

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》12.もう一つの近代日本の周期説:60年周期説

哲学者の柄谷(からたに)行人(こうじん)氏(元法政大学教授)などが、近代日本社会の60年周期説を唱えた(例えば「歴史と反復」『定本 柄谷行人集5』)。下記の表は、同氏と対談した高澤秀次氏(現苫小牧駒澤大学教授)が作成したものである(※参考文献8)。

明治日本と昭和戦後の歴史的反復(60年周期の再現前)

1905:日露戦争終結(ポーツマス条約)→ 1965:日韓条約調印(韓国進出の契機)

1906:満鉄設立(金融資本大陸進出) → 1967:資本自由化・GNP世界3位

1907:足尾銅山・暴動罷業 → 1960年代後半:公害社会問題化(水俣)

1908~11:第二次桂太郎内閣とアナキズム → 1967~70:第二次佐藤内閣と全共闘運動

1909:自由劇場起こる(新劇)→ 1969:アングラ演劇運動全盛

1911:大逆事件・関税自主権の確立 → 1971:三島由紀夫自決・変動相場制に移行

1912:明治アナキズムの敗北と啄木の死 → 1971:全共闘運動終息と高橋和巳の死

1917:石井・ランシング協定 → 1977:日中平和条約・米中国交正常化

(中国の領土保全・門戸開放)※参考文献8:http://web.nagaike-lecture.com/?eid=911119

また、社会学者の大澤真(ま)幸(さち)氏(元京都大学教授)なども同様の主張をしている(※参考文献9)。

・憲法の発布

1889 年 大日本帝国憲法発布

1946 年(57 年後)日本国憲法公布・国家の権威の回復

1894 年 日清戦争:戦勝で世界システムの中のまともなメンバーと認められる

1951 年(57 年後)サンフランシスコ講和条約:日米安保条約で主権を回復する・国威・自信の高揚

1904 年 日露戦争:強国に勝利して自信を高める(神風信仰)

1964 年(60 年後)東京オリンピックで、自信を高める・反体制派のイメージが悪化し、閉塞感をもたらした事件

1910 年 大逆(たいぎゃく)事件

1972 年(62 年後)連合赤軍事件・外交上の重大課題の解決

1911 年 不平等条約改定

1972 年(61 年後)沖縄返還・国家転覆の試みと宗教団体の解体

1935~6 年 大本教事件+2.26 事件

1995 年(60 年後) オウム事件・米国への奇襲攻撃と世界戦争の始まり

1941 年 日本が対米戦争に突入(真珠湾奇襲攻撃)

2001 年(60 年後)米国が対テロ戦争に突入(同時多発テロ=米国に航空機で奇襲攻撃)※参考文献9:https://bookmeter.com/books/515246

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》13.オウム事件と9・11テロ事件で再び注目された60年周期説

そして、この60年周期説は、1995年のオウム真理教事件と、2001年の9・11テロ事件によって、あらためて、大澤真幸氏などの識者から注目されることになった。その事情は、以下のとおりである。

1936年に2・26事件という武力革命のテロ事件が起こり、その前年の1935年には大本という宗教団体が危険視されて摘発されているが(実際は冤罪)、ちょうどこの60年後の1995年に、オウム真理教の地下鉄サリン事件が起こっている。

2・26事件を起こした集団の首謀者とされたのは(偶然にも麻原と似た)隻眼の霊能者の北(きた)一(いっ)輝(き)という人物であった。事件に参加した青年将校の中には、大本教団のシンパがいたという情報もあったようだ(情報の真偽については議論がある)。ただし、大本教団の教祖・出口王仁三郎は、北一輝からの協力要請を一蹴して断ったという。

出口は、大本教団の摘発の際に冤罪で逮捕されたが、裁判では無罪となって保釈されており、さらに、逮捕によって大日本帝国の戦争に協力せずに済み、恒久平和を唱える宗教家として神に守られたと語る平和主義者だった。

次に、1941年に第二次世界大戦が始まったが、ちょうどその60年後の2001年に、9・11同時多発テロ事件が起こっている。9・11テロが発生した直後の米国メディアは、「2回目の真珠湾攻撃」と騒いだ。これは、イスラム原理主義者の宗教的動機に基づく航空機による自爆テロが、60年前の大日本帝国による真珠湾に対する航空機による奇襲攻撃や神風特攻隊と重複したからだと思われる。

なお、ジャーナリストの立花隆氏は、9・11テロに結び付くイスラム原理主義者の自爆テロは、元をたどれば、日本赤軍が中東地域で行った自爆テロをイスラム教徒が見たことがきっかけであるとしている。

さらに、9・11テロでは、早朝の大都市で複数の公共交通機関を使用した同時多発のテロが行われたが、その形態が地下鉄サリン事件の形態と酷似していることから、そこから影響を受けた可能性も指摘されており、大日本帝国の対米戦争も合わせて、9・11テロに対する日本の影響が指摘されている。

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》

雛型理論とシンクロニシティ

14.大本・出口王仁三郎のスピリチュアリティ:雛型経綸説

大本の教祖の出口王仁三郎は、「大本に起こったことが日本に起こり、世界に起こる」と主張した。いわば自己の教団が日本・世界の雛型であるということで、大本ではこれを雛型経綸(ひながたけいりん)と言う。

実際に、下記の通り、偶然にも大本に起こったことが、その6年後の同じ日に日本で起こったようにも見える事例があることが主張されている。S.9年7月22日:東京九段の軍人会館で昭和神聖会を発足。この時の副総裁は日本右翼運動の創始者、内田良平。以後大本は急速に右翼化。

↓

S.15年7月22日:東京九段の軍人会館で近衛内閣が組閣される。陸相の東条英機が大政翼賛会を発足。以後、日本は急速に右翼化。S.10年12月8日:武装警察隊が、松江の宍道湖(しんじこ)近くに滞在していた王仁三郎を奇襲、検挙する。

↓

S.16年12月8日:海軍の航空隊がハワイの真珠湾(しんじゅわん)に停泊中の、アメリカ太平洋艦隊に奇襲攻撃をする。S.11年4月18日:綾部・亀岡の聖地所有権が町に移され、ダイナマイト 1500 発にて全国の大本関連施設が破壊され、瓦礫と化した。

↓

S.17年4月18日:米軍機が東京・名古屋・神戸等の本土上空を空襲、爆撃によって日本の各所が廃虚と化した。S.20年9月8日:大審院にて大本は無罪となる。王仁三郎は国に対する賠償請求を放棄。

↓

S.26年9月8日:サンフランシスコ講和条約が結ばれ、太平洋戦争が終結。戦後連合国は日本に対し、賠償を一切放棄した。さらに、王仁三郎が投獄されていた期間は、昭和10年12月8日~昭和17年8月7日、6年8ヶ月(2435日 閏年2回)であるが、日本が連合国の占領下にあった期間も、昭和20年 8月27日~昭和27年4月27日、6年8ヶ月(2435日 閏年2回)である。

また、出口王仁三郎は、日本の領土が、地理的・形状的にも世界の雛形であるとも主張した。こうして、部分が全体の縮図であり、逆に言えば、全体が部分に凝縮されるという思想は、科学的理論では、フラクタル理論というものがある。フラクタル理論とは、自然界には、全体と部分の形が似ているという自己相似性があるという数学理論であり、はじめは物理、化学、地理学などの形状解析に導入された。雲の形、山の起伏、動植物の組織など一見複雑な形でも、その一部分を拡大すると、元の図形と同じになる自己相似性を持つものが多い。このような図形を「フラクタル図形」とよぶ。場合によっては、天体の形状に関しても利用されるが、太陽の周りを回る惑星や、惑星の周りを回る衛星の様相が、ミクロの世界である原子核の周りをまわる電子の様相と似ていることもフラクタルな現象かもしれない。

※参考文献

https://kotobank.jp/word/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%AB%E7%90%86%E8%AB%96-620758

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%AB大乗仏典にも、「一(いち)即(そく)一切(いっさい)」「一切(いっさい)即一(そくいち)」と説いて、一部が全体と、全体が一部と密接不可分であると説く思想がある。しかし、これらは、あくまでも自然界の形状に関するものであったり、抽象的な宗教教義であったりするので、人間の集団である教団と国家がシンクロするという出口の主張の根拠となるものではなく、出口の主張はあくまでもスピリチュアルなものである。

しかしながら、同時代の小さな人間の集団と、それを包む大きな人間の集団の類似性があることは容易に予想されるから、全く意味のない理論とはいえないだろうし、心理学者カール・ユングが提唱したシンクロニシティ現象(意味のある偶然の一致)の一環ということもできるかもしれない。

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》

※編集者注

大本教祖の出口王仁三郎が「大本に起こったことが日本に起こり、世界に起こる」と述べ、実際に起きていった事実については上記の通りだが、大本教の信者だった岡本天明(1897~1963年:「日月神示」を自動書記したことで知られる)および同人が代表者を務めた「ひかり教会」に起きたことが、60年周期で上祐や「ひかりの輪」にも起きており、両者・両団体に様々な点でシンクロ現象が起きているように見えるという説もある。

具体的には、

①「ひかり教会」が発足した1947年からちょうど60年後の2007年に「ひかりの輪」が発足した(なお、入れ替わるように2007年に「ひかり教会」は解散した)、

②両団体の名称の主要部分(ひかり)が一致している、

③岡本が神示を得たとして自動書記を始めたのは1944年「6月10日」だが、上祐がオウム・アレフから脱却するきっかけとなった「七重の虹」体験は約60年後の2002年「6月10日」に起きた、

④岡本も上祐も大きな心境の変化を得るきっかけは京都・広隆寺の弥勒菩薩像の前で得た(岡本はレプリカの仏像、上祐は本物の仏像の前で)、

⑤岡本は東京都渋谷区の鳩森八幡神社の神職をしていたが、上祐もすぐ近くに居住し鳩森小学校に通っていた(なお、ひかりの輪副代表の広末も同神社のすぐ近くに一時居住していた)、

⑥岡本が説いたり体験したりした内容は、上祐のそれと共通点が少なくない(一元思想など)、

など、他にも多くのシンクロ現象と見られる出来事があるが、詳細は別の機会に譲る。15.オウムと大日本帝国のシンクロニシティ

こうした視点からは、オウム真理教が大日本帝国とシンクロしているという見方ができなくはない。そもそも、私が、麻原・オウム真理教からの脱却・反省・総括の過程で気づいたことが、麻原・オウム真理教と大日本帝国の類似性であった。共に宗教的思想を教団・国家の中心とし、神の教団・国家として、反米的な活動・対米戦争を行った。

それに加えて、麻原の重要な教義のハルマゲドン予言自体が、大日本帝国の歴史と60年周期で重複する事実があったのである。このことはオウム時代の反省・総括を著した拙著『オウム事件17年目の告白』でも述べたとおりである。

1997年:日米決戦のハルマゲドン →1937年に日華事変、日米対立が激化

2001年:日米決戦のハルマゲドン →1941年に太平洋戦争開戦

2006年:2006年までに広島に核が落ちる →1945年に広島原爆投下また、麻原・オウムの活動の経緯が、大日本帝国の歴史の縮図のような様相も呈している。オウム真理教の1年を日本の10年として見ると、類似点があるようにも見える。

1986年前後:オウム神仙の会の設立 →1868年:明治維新

1989年:宗教法人オウム真理教の設立 →1890年大日本帝国憲法の施行

1989年:坂本弁護士事件=最初の重大事件 →1894年の日清戦争

1990年:国土法事件=第二の重大事件 →1904年日露戦争

1993年:教団武装化の本格化 →1930年代の大陸進出の本格化(満州事変・日中戦争)

1994・95年:松本・地下鉄サリン事件 →1940年代の対米戦争

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》16.オウムと世界のシンクロニシティ

(1)オウム事件と6年後のイスラムテロの連鎖

こうした中で、以下の通り、オウムとその後のアレフに関しても、約6年の間隔で、類似した世界的な現象にシンクロしている(拡大投影されている)とも見える現象がある。それは、地下鉄サリン事件が、911テロに連鎖・シンクロして、対テロ戦争に発展したのではないかというものである。1995年:地下鉄サリン事件→幹部逮捕・宗教法人解散請求・破防法適用申請

→6年後:2001年:9・11テロ、有志連合がアフガニスタンに侵攻この二つの事件の関連性に関しては、著名なジャーナリストの故立花隆氏などの識者が、地下鉄サリン事件が9・11テロに連鎖したことを指摘している。双方とも、反米思想を持った原理主義的な宗教集団が、大都市で早朝に、複数の公共交通機関を使って起こした同時多発テロである等の共通点があるからだ。

(2)ロシアのアレフ事件の6年後のロシアのウクライナ侵攻の連鎖2016年に、ロシア当局がロシアのアレフ教団の信者を拘束、刑事事件で摘発し、禁教とすると、ロシア連邦最高裁が、オウム・アレフをテロ組織と認定し、国内活動を全面的に禁止している。そして、そのちょうど6年後の2022年に、ロシアのプーチン政権がウクライナに侵攻している。

ロシア当局によるアレフの摘発と、ロシア政府によるウクライナ侵攻には、直接的な関係はもちろんない。しかしながら、宗教学者の島田裕巳氏によれば、オウム(アレフ)のロシアでの活動が、ロシアのウクライナ侵攻の遠因の一つといえなくもないという。ロシアでも勢力を伸ばしたオウムがサリン事件を起こしたことなどが、プーチン政権が外国宗教への寛大さを弱めて、ロシア正教に特化する流れをつくる一つの要因となったからである。

なぜこれが重要かというと、ロシアのウクライナ侵攻は、9・11テロと同質の宗教戦争の側面があるからである。具体的には、歴史的に、ロシア正教の(モスクワの)指導下にあって、東方正教会の仲間であったウクライナ正教が、ロシア正教から離れて西欧キリスト教会に近づくことへの宗教的な動機の怒り・怨念が、戦争の一因という見解である。

ロシア正教は、プーチン氏をチーフ・エクソシスト(筆頭悪魔祓い師)に任命し、戦争を全面的に支持し、国民に「死を恐れずに国のために戦え」と説いた。こうして、9・11テロと同様に宗教戦争の意味があるというのである。こうして宗教を中心とした異なる文化圏の間の衝突(「文明の衝突」論)は、オウム事件直後の1996年に、冷戦後の世界の紛争の性質として発表され、主にイスラム文化圏・中華文化圏が西欧文化圏に挑戦・対立するとされたが、東方正教文化圏も取り上げられたことがある。

もちろん、実際には、ロシアへの影響は、オウムの影響よりもイスラム勢力のテロやチェチェン紛争の方がはるかに大きいだろう。また、ロシア正教重視の姿勢の原因には、拡大する様子を見せた西欧・EU・NATO諸国と、そのキリスト教勢力への反発・対抗という意味もあるだろう。

ただし、イスラムのテロと対テロ戦争自体が、オウムのサリン事件が連鎖した9・11テロを契機に激化し、その後に欧州やロシアにイスラムテロが起こったという前後関係を考えれば、オウムとイスラムや同年代の宗教テロリズムは、ソ連崩壊後に世界規模で生じた原理主義的な宗教テロリズムとして一括りにできるかもしれない。それと、ロシアのウクライナ侵攻が、同質の反欧米的な宗教戦争だという見解である。

※参考文献:ロシアのウクライナ侵攻は宗教戦争

https://www.asahi.com/articles/ASQCL3QB9QC1UCVL01Z.html

https://diamond.jp/articles/-/299578

https://diamond.jp/articles/-/299767

https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220824/se1/00m/020/001000d

https://www.sankei.com/article/20230222-G7NAFMLWTJOEPJXDRK4ANXLIEM/

https://dot.asahi.com/aera/2022041900018.html?page=1

https://news.yahoo.co.jp/byline/saorii/20220323-00287889

https://shimbun.kosei-shuppan.co.jp/news/55220/

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2022/10/post-99972.php(3)アレフと国との間の対立激化と、その6年後に予見されている大国間紛争の激化の連鎖

さらに、被害者賠償金の支払いに消極的になったアレフに対して、被害者団体が支払いを求める裁判を2018年に起こした結果、アレフは2022年頃から資産隠しを始め、2023~2024年にかけて、国がアレフに活動の大幅な規制(再発防止処分)を始め、アレフと国・被害者団体との間での対立が深刻化したのだが、ちょうどその6年後の2030年に大国間の紛争が激化することをインド占星学の最高権威が予見していることも、6年間隔で広がる紛争の雛型的なシンクロニシティの見方と奇妙に一致している。

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より(一部改訂)》17.60年周期説の背景となった文化や社会構造

60年周期説には、いろいろな背景がいわれている。そもそも日本・中国の文化には、干支60年の伝統文化がある。また、60年は明治などの近代の日本人の平均寿命に近い。よって、一世代を経て、過去と似た過ちと成功を繰り返すのではないかという説もある。

なお、干支60年は、古来中国において、木星の公転周期が約12年であることが知られており(正確には11.86155年)、古代中国の天球分割法である「十二次」を司る最も尊い星として「歳(さい)星(せい)」と呼ばれていたことと関係があるという説もある。12の倍数が60であるからだ。古代バビロニアでも、木星は神マルドゥクと同一視され、木星の黄道に沿う約12年の周期を用いて黄道十二星座の各星座を定めていた。こうして、12は占星学の基本数になっている(※下記参考文献10)。また、前述の120年周期説も、まさに12の倍数である。

また、木星に次いで太陽系の中で大きな惑星の土星は、公転周期が約30年(正確には29.53216年)であり、木星の12年と土星の30年の最小公倍数が、60年であることが関係しているという説もある。一部の占星学では、木星と土星という太陽系の中の最大の惑星の影響を重視する思想がある。なお、一部には60年周期説の半分の30年周期説や、80年周期説の半分の40年周期説を主張する人もいる。

なお、中国には「中国が2020年にひどい目に遭うのは天命だ」という説があるという(※下記参考文献11)。2020年は干支60年の中の庚子(かのえね)の年であり、庚子の年には、中国には大乱が起こるという。具体的に庚子の年の中国に、過去に何があったかというと、以下の通りである。

1840年 アヘン戦争(イギリスにひどい目に遭わされた)

1900年 列強8カ国による北京進撃(列強にひどい目に遭わされた)

1960年 毛沢東の大躍進運動による大飢饉(毛沢東にひどい目に遭わされた)

2020年 新型コロナのパンデミックの武漢での発生、及び大洪水※参考文献10:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%98%9F

※参考文献11:https://money1.jp/archives/18612

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》18.複数の周期説は波のように重なり合うという考え

ここで80年や60年といった複数の周期があるのは、矛盾ではないかという見方があるかもしれない。しかし、この周期説は、定期的に繰り返される波と同じように考えることができて、物理的な波と同じように、複数の波を総合して見ることができるのではないかという考え方がある。

すなわち、2つの異なる周期の波がある場合は、その両者の波が共に高くなったり低くなったりする時を「両者の波が共振する」というが、その時は、波はいっそう高くなったり低くなったりする。よって、共振する時は、現象がより明確に起き、逆に両者の波が相反する時は、現象は不明確になると考えるのである。

そして、物理的な波だけではなく、経済学の分野でも、好景気・不景気の周期的な循環が複数あるとされている。古典的な景気循環論として、キチン循環(40カ月)、ジュグラー循環(10年)、クズネッツ循環(20年)、コンドラチェフ循環(50年)という4つの周期的な循環があるとされ、ここでも循環は「波」とも呼ばれる(※下記参考文献12)。

※参考文献12:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AF%E6%B0%97%E5%BE%AA%E7%92%B0

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》

周期説としての占星学

19.インド占星学の予見とパンデミックや今後の戦争

シンクロニシティの存在は別にして、それを前提とするならば、占星学は、統計学的な色彩を持つことになる。占星学が社会的に高く評価されているインドでは、インド占星学(ジョーティシュ占星学)の大学、教授、学会誌などがあり(※下記参考文献13)、統計学的な手法で研究されている。

そして、インド占星学の最高権威のK・N・ラオ氏が、2013年に「2020年にインドは東京五輪には行けないだろう」と予言したことや(※下記参考文献14)、インドの14才の天才少年アビギャ・アナンド君が、2019年に「2019年末から2020年前半にかけてウイルスパンデミックが起こる」と予言したことが(※下記参考文献15)、予言が的中したのではないかと一部で注目を集めた。

そこで、私の方で厳密に検証してみると、当たっている部分とそうでない部分の双方があった。ラオ氏の予言に関しては、五輪に行けない原因が、国際的な緊張とされており、また、インドが五輪に行けないとしているが、五輪自体の延期には言及がなかった。

また、アビギャ・アナンド君の予言は、パンデミックの発生時期は的中したように思われるが、終息の時期を、2020年5月末から7月と予言していた。しかし、現実は、その時点では、インドを含めた世界全体で依然として拡大・再拡大していたので、的中しなかったと判断するべきだろう。

今後に関しては、ラオ氏が、2025年頃から大国間紛争が起こり、2030年にそれがピークに達する可能性があるとし(※下記参考文献14)、アナンド君は、2029年から2032年に第三次世界大戦が勃発する可能性が高いという予見を発表している(※下記参考文献16)。

なお、誤解がないように強調しておくが、両者とも大国間の紛争の可能性を予見してはいるが、ラオ氏が強調するように、いわゆるハルマゲドン・人類の終末は明確に否定している。すなわち、あくまでも部分的な破壊である。

しかし、ロシアのウクライナ戦争が勃発して、核使用の危機も言われ、さらには、中台紛争の可能性が言われるようになった今日の現実の情勢を見れば、これはもはや占星学の話ではない。最近の報道では、米軍司令官が、2025年に中国の戦争が始まることを直感し、その準備を指示したという事実が報道されてもいる(※下記参考文献17)。

すなわち、こうした予見が的中することがないように、現実に全力を尽くさなければならない状況であることはいうまでもない。そして、そもそもインド占星学は、運命決定論では決してなく、その予見に基づいて、悪いことは起こらないように努めるべきものであると解釈されている。※参考文献13:インド占星学の学会誌HP:http://www.jyotishajournal.com/

※参考文献14:

https://ジョーティシュ.com/current/india-not-participate-in-tokyo-olympic

※参考文献15:https://tocana.jp/2020/04/post_151308_entry.html

※参考文献16:https://yorozoonews.jp/article/14595554

※参考文献17:https://www.afpbb.com/articles/-/3448875

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》20.終末を否定して希望ある未来を展望する占星学の未来観

さて、占星学にも、歳差運動の25800年周期に基づく周期説がある。これは、天球上の春分点にある星座に基づくシンクロニシティの周期説である。今現在は、春分点に位置する星座は、魚座であり、魚座の特徴とシンクロした人類の文明となっているが、間もなく水瓶座に変わるので、人類の文明も変わるという。

その結果は、一部の精神世界が主張する終末・ハルマゲドンなどとは異なって、人類は黄金時代を迎えるというものである。そして、この水瓶座の新時代・ニューエイジの到来を期待する精神世界の潮流が、ニューエイジ・ムーブメントと呼ばれている。

なお、一説によれば、水瓶座の時代が本格的に到来するのは、24~25世紀とされているが、それは800年周期説において、21世紀から始まる東洋(ないし東経135度線上)を中心とした文明の絶頂期と、偶然にもほぼ時期が重なる。

なお、地球の歳差運動が2万5800年であり、天球には12星座があるので、一つの星座の期間は、だいたい2000年ほどとなる。現在の魚座時代は、ちょうど紀元前後に始まったとされる(キリスト教の時代とシンクロ)。各時代の間には、明確な境界線はなく移行期があり、20世紀末から21世紀に、次の水瓶座の時代の影響が現れ始めて、24世紀ごろまでに完全に水瓶座の時代となるという説がある(※付記1参照)。

なお、最近流行った盲説として、マヤ歴が終焉する2012年頃に、人類がフォトンベルトなるものに突入して大破局・終末と意識次元の上昇(アセンション)が起こるというものがあった。この説は、歳差運動の周期にあたる2万6000年弱の周期を説きながら、それを太陽系の銀河の公転周期と取り違えるという間違いを犯したため、科学的には全く不合理な説となっていたが、一部の人の間でそのまま広まってしまったようである(※付記2参照)。

なお、初めて米国に定着してヨーガを広めたヨーガ行者であるパラマハンサ・ヨガナンダの師匠である、高名なスリ・ユクテスワも、インド占星学を扱い、天体運動に基づく計算から、人類文明の2万4000年ほどの周期説に基づいて、人類社会の未来を予見したことで知られる(その科学的な根拠はよく理解できないが、事実上、歳差運動とつながっていると私は理解している)。

そのスリ・ユクテスワの人類文明には、1万2000年の上昇期と1万2000年の下降期があるとするが、今は上昇期であり、さらには終末や崩壊にはほど遠く、そのような心配は全くないという(※付記3、パラマハンサ・ヨガナンダ『あるヨギの自叙伝』(森北出版)、スワミ・スリ・ユクテスワ『聖なる科学』(森北出版))。※付記1:春分点にある星座

春分点とは、天球において、黄道(太陽の見かけの通り道)と天の赤道との2つの交点のうち、黄道が、南から北へ交わる方の点=昇交点のことであり、この点を太陽が通過する瞬間が、春分となる。この春分点の位置は、地球の歳差運動によって西向きに移動し、その周期は、約2万5800年である。そして、春分点の存する星座がその時代(1つの星座で約2千年)を象徴するという説がある。

春分点は、紀元後1世紀から20世紀までは「うお座」にあり、20世紀末ごろに「みずがめ座」に入ったとか、現在移行中という説がある。うお座の時代の次は「水瓶座の時代 (the age of Aquarius)」と呼ばれ、変革を象徴しているなどと考えられ、何らかの世界的変革があると主張される。実際に春分点が「みずがめ座」に入り込むのは、500年以上後のことである。

なお、十二宮と違って、星座の領域は不均等なので、「~座の時代」の期間は、2000年とは限らない。なお、カール・ユングは、独自の計算で水瓶座の時代の影響の開始を1997年としたという。※付記2:2012年のフォトンベルト・マヤ歴終焉に伴う終末説の盲説

この説は、地球が太陽とともに公転する銀河系には、それを横断するフォトンベルトという帯状の領域が存在し、公転周期が2万数千年であるから、その半分の1万数千年に1度の周期で、それに入ると主張した。しかし、太陽系がある銀河系の公転周期は、実際は10億年程度であって、科学的に全く間違っている。恐らくは、地球の地軸の歳差運動と、太陽系がある銀河系の公転運動を、取り違えてしまったと思われるが、それに気づかない一部の人たちが妄信してブームとなった。

※付記3:スリ・ユクテスワの人類文明の2万4000年周期説

スリ・ユクテスワの人類文明の周期説は、1万2000年の上昇期と1万2000年の下降期によって構成され、より詳しくは以下の4つの期間に分かれているという。

①カリ・ユガ=鉄の時代:西暦500年~1700年の1200年

唯物主義

②ドワパラ・ユガ=青銅の時代:西暦1700年~4100年の2400年

電気と原子力の発達=空間を克服する技術

③トレータ・ユガ=銀の時代:西暦4100年~7700年の3600年

精神感応の能力発達=時間を克服する技術

④サティヤ・ユガ=黄金の時代:西暦7700年~12500年の4800年

高度な知性・神のみ心にかなった行動なお、上記の周期は歳差運動に近いものの、ユクテスワは(天文学が未発達な時代に生きたためか)太陽系が天体Xの周りを公転していると想定して、その周期と考えた。

また、終末思想のインド聖典の「カリ・ユガ」は上記の周期のものとは異なり、それよりはるかに大規模な43億56万年周期のものであり(聖書の創造のみわざの1日)、宇宙の寿命は314兆1590億年であって、これがブラッマの一時代となる。よって、地球にまだ多くの上昇・下降の周期を繰り返す寿命が残っており、まだ崩壊する時期には来ていないという。

(※参考文献 パラマハンサ・ヨガナンダ『あるヨギの自叙伝』(森北出版)、スワミ・スリ・ユクテスワ『聖なる科学』(森北出版))

《出典:2023年GWセミナー特別教本『覚醒の道:仏教の幸福哲学 400年周期の仏教改革の開始』第2章より》インド占星学:その鑑定カウンセリングと貴石によるレメディ(開運法)

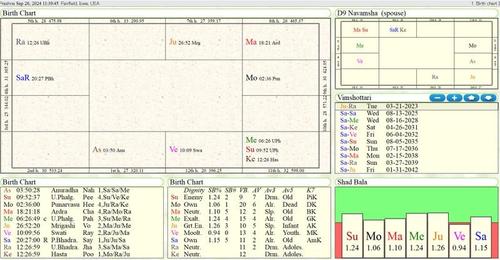

1 インド占星学とは

インド占星学は、インドに伝わる占星学であり、別名をジョーティッシュと言います。インド本国の他、ネパールやチベットなど周辺の地域でも行われています。

そして、インドにおけるインド占星学の社会的な評価は極めて高く、大学学部、教授、学会、学会誌が存在します。日本での占いの社会的な位置づけとは大きく異なります。

そして、インド占星学の最高権威とされるKNラオ氏などによって、科学的・統計学的な研究によっても、その確からしさを検証する試みが行われています。

インド占星学学会誌のHPとその編集委員会の教授の方々については、こちらでご覧いただけます。

https://www.jyotishajournal.com/

もとは、白道上の月の位置に着目したナクシャトラ(白道二十七宿)を用いたインド土着の占星術でしたが、ヘレニズム時代にギリシアの占星術を取り入れ、ナクシャトラと黄道十二宮を併用した形になり、現在の形のインド占星学となったといわれています。

また仏教に取り入れられたものは、『宿曜経』 にまとめられ、密教の一部として中国に伝えられ、平安時代には弘法大師によって日本にも伝えられて、宿曜道となりました。

2 インド占星学の精度の高さ

最近になって、インド占星学の精度の高さは、日本でも知られるようになりましたが、西洋占星術と比較しても非常に精度が高いと評価されています。例えば、西洋占星術家でもあるイングリッド・ノイマン博士は、「インド占星学の精度の高さは、西洋占星術には匹敵するものがないほどである」と語っています。

また、米国ヴェーディックアストロロジー協会・初代会長のフローリー博士も、インド占星学の第一人者であるK・N・ラオ氏が、イングリッド・ノイマン博士のチャートを見るだけで、「その性格や両親の特徴を含め、これまでの人生について実に驚くべき詳細さで言い当てることができた」と語り、感嘆しています。

※参考資料: KNラオ氏などのインド占星学の関連書籍のご紹介

3 インド占星学が鑑定・カウンセリングできること

インド占星学は、実に多様なテーマについて鑑定することができます。例えば、

① 基本的な鑑定 :あなたとあなたの人生の基本的な特徴

② テーマ別の鑑定 :あなたの下記のような、さまざまなテーマに関する鑑定

『身体・健康・病気 精神的な特徴・意志・学習 結婚・婚期・配偶者

家族 子供 対人関係 友人関係 仕事 名誉 地位・権力 解脱・悟り』③ 未来鑑定(時期別鑑定):あなたの特定の時期の特徴。あなたの今後の人生の特徴

④ 親族関係(あなたの親族の特徴)や相性鑑定(あなたと相手の相性)

4 インド占星学と出生時刻

インド占星学は非常に精密な占星学で、その鑑定には、まず、あなたが生まれた生年月日に加えて、その時刻が詳しくわかっているほど、正確に鑑定することができます。

ですから、母子手帳などを見て、出生年月日時刻を調べておくとよいでしょう。

なお、どうしても正確な時刻の記録がない場合は、あなたの人生の経緯をお聴きして、インド占星学の技法を使い、時刻を推定することもできます。

5.鑑定に基づくレメディ(開運法)インド占星学では、鑑定で示される運命は絶対的なものではなく、改善することができるものだと考えています。では、どのようにしたら、運命を変えることができるのでしょうか?

インド占星学を熟知する高名なヨーガ指導者であるスワミ・ユクテスワ師は、次のように語っています。

「いっさいの人間苦は、宇宙法則に対して、何らかの違反を犯したことから生ずる。人間は神の全能を信ずると同時に、自然法則をも満足させなければならないと聖典は指摘している。

だから人間は、苦難に直面したときはいつも、『神よ、私はあなたを信じます。あなたは私をどんな苦難からも助けてくださることができます。しかし私もまた、自分の犯した過ちを償うために最善を尽くします』と言わなければならない。

過去の過ちがもたらす悪い結果は、いろいろな方法によって――すなわち、祈りによって、意志の力によって、ヨガの瞑想によって、聖者の助けを借りることによって、また、星学の腕輪をはめることによって――最小限にくい止めたり、あるいはまた、全く避けることもできるのだ。(パラマハンサ・ヨガナンダ『あるヨギの自叙伝」森北出版)』

こうして、インド占星学は、インドのヨーガの修行に付随するものであるために、その修行によって、開運を図ることが第一となります。しかしながら、ヨーガの修行を進めていくには一定の時間もかかり、日本人の一般の方には、馴染みにくいものです。

そこで、師の言葉の中にある星学の腕輪を含めて、あなたの良い要素を引き出し、悪い要素を弱める効果を持った何らかの守護物を身につけることがあります。

この点について、師は、以下のように詳しく述べています。

「家を、避雷針によって落雷の危険から守ることができるように、人間の肉体も、いろいろな方法によって、外的影響から守ることができる。

宇宙には、いろいろな電気的あるいは磁気的放射線が、たえず循環しており、それらは人体に良い影響や悪い影響を与えている。

大昔、われわれの聖賢たちは、人間が、それらの宇宙から来る霊妙な悪い影響力を征服するにはどうすればよいかという問題に取り組んだ。そしてついに、純粋な金属から発散している霊的放射線が、星の陰性の引力を強く打ち消す力をもっていることを発見した。また、ある種の植物を組み合わせても同様の効果があることや、2カラット以上の無傷の宝石が特に有効であることも知った。(中略)

また、ほとんど知られていないことだが、どんなに適当な宝石や金属や植物を用いても、それが必要な重量を持たない場合、また、直接肌に密着させていない場合には効果がない。(パラマハンサ・ヨガナンダ『あるヨギの自叙伝』森北出版)」

この思想に基づいたインド占星学の開運法が、あなたの良い要素を引き出すと思われる貴石を用いるものです。

望ましい種類の貴石は、人によって違い、インド占星学の教義に基づいて、厳密に鑑定して選択します。場合によっては、複数の貴石のミックスとなる場合もあります。

そして、師の言葉にあるとおり、それは肌に直接身につける必要があります。

そこで、ひかりの輪では、仏の象徴とされている「数珠」の形の貴石を用いて、ブレスレット、ネックレス、レッグバンドなどを作って(貴石数珠ブレス)、ご希望の方にお渡しています。

6 貴石数珠ブレスの選定と授与ひかりの輪では、以下のような形で授与を行っています。

(1) 貴石を個別に選定

希望された方には、その方のインド占星学上の鑑定用のチャート(誕生日の年月日時刻における特定の星の天球上の配置を示した図)を作成し、インド占星学の伝統の教義・思想に基づいて、その人に合った貴石を慎重に選定します。人によって、選ばれる貴石が1種類の場合もあれば、複数となる場合もあります。

一方、巷では、その人の願望や、その人の誕生月によって、身に着けるに望ましい貴石が決めたりしていますが、インド占星学の立場から見ると、それはほとんどでたらめに近いものです。インド占星学では、その人だけの個人のチャートに基づいて、時間をかけて緻密な検討に基づいて選定します。

(2)ご希望のタイプを選択

貴石の選定が終わると、以下のご希望のタイプに応じて作成します。

可能なタイプとしては、①ブレスレット型(片腕ないし両腕 ②ネックレス型があります。

細かなご希望のある方は、ご希望をお聞きしながらの制作が可能です。

7 数珠ブレスの浄め方について

定期的に、以下のように浄めるようにして、清浄な状態を保つようにすることをお勧めします。

① 流水など水で浄める。

② お香で薫陶する。

③ 太陽の光に当てる。

●鑑定カウンセリングの料金・一般鑑定:35000円

・特別鑑定:50000円

※特別鑑定に関してインド占星学は、一つの鑑定(出生)チャートではなく、それから発生した合計なんと16枚の鑑定チャート、及びその時々の運勢を知るためのダシャー・トランジットによる鑑定を行うのが、最も完全と言われています。特別鑑定は、事前に相当な時間をかけて、これらを鑑定を網羅的に行った上でその鑑定結果を報告します(しかし、相当な時間を要するため、インドでも近年一般には余り行われることがなくなったと言います)。

※鑑定に必要な情報①生年月日 ②出生場所 ③出生時間

ご注意:出生時間がわからない場合は、鑑定の前に時間調整の作業が必要となるため、鑑定料とは別に1万円必要となります。

※面接鑑定・カウンセリング時間:1時間~1時間半

鑑定者は事前に鑑定チャート等を作成して鑑定を行なって準備し、その結果をもって、クライアントの方と直接(ないしビデオ通話などで)面接しながら、鑑定を完成させて、鑑定結果を伝えたり、クライアントの方のご質問に答えたりしながら、カウンセリングを行います。

●貴石数珠ブレスの価格:数千円~数万円

貴石によってお値段が変わるため、ご希望の際にはご相談ください。◆お申込み・お問い合わせ先

ひかりの輪・東京担当:細川美香

担当者携帯電話:080ー2273-3588

メールアドレス:tokyo@hikarinowa.net

仏教・ヨーガと科学に関する動画

「脳科学が解明した心のコントロールが知力を高める訳」(2025年8月3日 72min)

ひかりの輪夏期セミナーの特別教本の第3章を使用しての講義です。

第3章 禅定と智慧と慈悲の仏教思想と脳科学

1.はじめに:禅定と智慧

2.智慧と慈悲、無智と貪りと怒り

3.禅定と智慧に関する脳科学について

4.感情を静めることで知性・理性が高まる関係

5.感情を静めることで脳のエネルギーを温存できる

6.精神安定に重要なセロトニン

7.セロトニンを増やすリズミカルな運動と仏道・ヨーガ修行

8.インスピレーションも、最高の脳活動の結果という説

『人が知覚する現実はイリュージョン!最新科学と仏教の空の思想』(2019年7月21日東京 84min)

1.ヨーガの真我の思想と最新の心理学

ヨーガが説く真我=本当の自分は、心(や体)ではなく、心(や体)を純粋に見ている者であり、これは、最新の心理学が説く「意識は傍観者である」という見解とよく一致している。2.仏教の無我の思想に関して

仏教は、心や体を含めて、それらは本当の自分・自分のものではないと説き、その点では、ヨーガ(及び上記の最新の心理学)の見解に通じるところがある。この思想を瞑想することで、自我執着を弱めることを目的と考えられる3.仏教の空の思想と最新の認知心理学に関して

最新の認知心理学は、人の知覚する「現実」は、外界をそのままに現わしたものではなく、実際の世界と大きく異なり、多くの情報の欠落・脱落、多くの推理・創作を含んだ、いわばイリュージョン(幻想)ともいうべきものであり、これは、仏教が説く空(無我)の思想に通じるものがある。そして、これに気づいていないことが、人間のさまざまな苦の原因となっている。

『大自然でのAwe体験と心身の解放、鬼滅の刃の呼吸法の健康効果』(2020年11月29日 東京 68min)

1.雄大な大自然の前に圧倒されるAwe体験の解説

自分が最小化し、エゴが減り、謙虚・感謝の心が増大。

心身がリラックスし、脳は普段の何百倍も活性化

前向きになり幸福感・希望・好奇心・創造性が増大

他人との繋がり・利他の心が強まる。

騙されにくくなり、嘘・詐欺を見破る力が増大。

長期的な視点が強まり、刹那的な利益追求は減退。

強い体験の場合は集中が深まり、時間間隔が変化

スポーツのゾーン、心理学のフロー体験・仏教のサマディ体験。

2.Awe体験と仏教・ヨーガの思想・修行体験は酷似

Awe体験の意識の広がり・長期的視野は仏教の智慧と似る

智慧とは、総合的・長期的・多面的に物事を見る力

苦の裏に楽を見出す多面的な思考は困難を突破する力に

ヨーガは心の制御=心の安定と集中=サマディ。

仏教の禅定も心の安定・集中をもたらすもの。3.鬼滅の刃で話題の呼吸法の健康効果

吐く息を長くした深い呼吸で体内の酸素量と血流量が増大

全身細胞の活性化・疲労回復・リラックス効果。

腸内環境を改善し免疫力向上、生活習慣病の改善

『心や体は無意識が動かす=意識は単なる傍観者』(2019年6月23日 大阪 64min)

1.ヨーガが説く真我(本当の自己)=純粋に見ている存在

ヨーガの哲学において、本当の自己とされる真我とは、純粋観照者と呼ばれるように、単に見ているだけの存在である。真我は、心でも体でもなく、心の思考や感情を見ている(感じている)存在であり、その意味で、心や体は、本当の私(真我)ではなく、本当の私に見られている側なのである。

2.普通の人が陥っている錯覚:真我が心を自分と混同・錯覚

しかし、解脱していない普通の人の場合は、真我が、心を自分と混同してしまい(自分だと錯覚し)、その心が自分の体を動かしていると錯覚している。実際は、本当の自分は、心ではなく、心を見ているに単に過ぎず、自分の体・行動を制御しておらず、単に見ているだけである。それは、他人の心や体を自分が見ているだけであることと大きく変わりはない。ヨーガと同様に、仏教が説く無我(非我)の思想も、体・感覚・心などは、私ではないとする思想である。

3.最新の認知科学・脳科学が裏付けるヨーガの思想の正しさ

最新の認知科学・脳神経学などの研究結果は、①意識は単に見ているだけの存在であって、心の働きである知覚・感情・意思決定などは、無意識の脳活動が(意識から見れば勝手に)行っていること、②意識は、その無意識の脳活動が作る「自分の経験のハイライト映画」を単に受動的に見ているだけに過ぎないこと、③にもかかわらず、意識は、あたかも自分こそが意思決定をし、自分の体などを動かしていると錯覚している、といった驚くべき事実を示している。

そして、これは、本当の自分(真我)が、純粋に見ているものであって、体など動かしている心とは別の存在であるにもかかわらず、心と自分を混同しているとするヨーガの思想と見事に一致している。あたかも映画を見ている観客が、映画の主人公と感情移入して一体化して、主人公と共に苦しんでいるかのようなものでらい、人類にとって最大の錯覚にして、その様々な苦しみの根本的な原因である。

4.錯覚がもたらす自と他の区別・対立と、それからの解脱この錯覚が、自分と他人を過剰に区別し、他人よりも自分を偏愛して(自我執着)、自分と他人を対立的な関係に置き、他と奪い合う心や行動のく根本的な原因になっている。そして、本当の自分がわからないことが全ての苦しみの原因であり、本当の自分を取り戻し、不要で有害な執着(自我執着)を脱却することが、真の幸福・解脱の道である。

『最新脳科学が説く感情と心身の健康と関係』(2024年5月2日 東京 84min)

この講義では、上祐が、最新脳科学が説く感情と心身の健康と関係について語っています。具体的には、ひかりの輪の「2024年GWセミナー特別教本『悟りの心理学:人類の心理的進化の可能性 脳科学が説く新たな幸福の価値観』」の第2章を読み上げながら、その詳しい解説を加える形で行いました。

仏教・ヨーガを科学する

死後世界の科学的研究と仏教の転生思想

1.臨死体験とは

臨死体験(Near Death Experience)とは、事故などで重傷に遭い、昔なら死んでいた心停止の状態などから、現代の蘇生技術の発展などによって蘇生し、死の淵から生還した人が蘇生した後に語る、驚くべきあの世的な体験のことです。

その医師などの科学者による研究は、1975年に医師のエリザベス・キューブラー=ロスと、医師で心理学者のレイモンド・ムーディが相次いで著書を出版して注目されました。その後、統計的・科学的な調査が行われ、1982年には、医師のマイクル・セイボムが調査結果を出版し、1977年には、臨死現象研究会が発足し、後に国際臨死体験研究会(IANDS)に発展し、国際会議が開かれています。

1982年のギャラップ調査では、米国の臨死体験者は、数百万人に及ぶと推測されています。1988年には、オランダで、344名の心停止患者を対象とした調査が行われ、18%にあたる62名が臨死体験を報告しました。2001年の英国における63名の心停止患者を対象とした調査では、11%の人々が心停止中の記憶を有していました。2008年には英国で、過去最大規模の調査が開始され、2060名の心停止患者が対象となり、そのうち330名の心停止から生き帰った患者の中の140名(約40%)が、心停止中に意識があったことを報告しました。

2.臨死体験のパターンと経験者の変化

臨死体験には個人差がありますが、一定のパターンがあるとされます。それは、①心臓の停止を医師が宣告したことが聞こえる、②心の安らぎと静けさ、③ブーンという耳障りな音、④暗いトンネルのような筒状の中を通る、⑤物理的な肉体を離れる(体外離脱)、⑥他者との出会い(死んだ親族や他の人物など)、⑦光の生命に出会う(神や自然光など)、⑧人生回顧(自分の人生全体を走馬灯のように見る(ライフレビュー))、⑨死後の世界との境目を見る、⑩蘇生する(生き返る)などです。

臨死体験は、その人の属する文化圏・宗教などの影響が見られる内容が含まれます。その中で、比較的に文化圏の影響が少ないと考えられる子供の臨死体験では、①「体外離脱」②「トンネル」③「光」という三つの要素が見られ、大人よりもシンプルなものであるという報告があります。

3.体外離脱

全身麻酔や心拍停止で意識不明となった時に、体験者は気が付くと、天井に浮かび上がり、ベッドの上の自分の身体を見下ろしたり、手術中の様子を客観的に眺めたりしている鮮明な意識を持った自分に気付くという体験があります。幻覚的な体験も起こりますが、現実の出来事をその五感では知覚できないはずであるにもかかわらず、きわめて正確・詳細に認識し、後に描写できる事例もあります。それは、病室から健常者でさえ知覚できないものも含まれます。また、全盲の者が、視覚を取り戻したかのように体験したという情報もあります。さらに、その間に「天的な世界に入った」とか、「何らかの境界線を感じ引き返した」とする証言も多くあります。

4.光体験

臨死体験が起こると、まず、暗いトンネルの中に浮かんでいる自分に気付き、その次に「光」を見るという体験をする者が多いということです。この「光」は、死んだ肉親の姿や宗教的人物の形をとることもあります(→死者のお迎えの現象)。体験者の多くは、この光が自分を包み込み保護していると感じ、恋人や家族から感じるものとは比較にならないほどの愛情を持っていると感じる場合もあり、体験後に精神的な変容を遂げる者も多くいます。ただし、文化圏が異なると、体験の質が異なるというデータもあります。

5.人生回顧 (ライフレビュー)

自分の人生の全ての瞬間が、忘れていた過去を含め、強い感情を伴って一瞬のうちにパノラマとなって目の前に再現されます(俗にいう「パノラマ体験」)。臨死体験者の約25~30%が経験しているといいます。

ただし、集団意識が強く、個人的なモラル観念が薄い少数民族では経験されないとした研究もあります。また、このとき「光の存在」が現れ、一切批判も称賛もせずに、回顧体験を見守り続けるという報告もあり、神による裁きや審判を信じる宗教との間で、激しい議論の対象ともなりました。

なお、臨死による人生回顧体験を記述していると思われる歴史的な文献としては、パタンジャリの2000年前のヨーガ文献、「チベット死者の書」、「エジプト死者の書」、プラトンによる、エルの彼岸への世界の旅の話などが挙げられます。

6.臨死体験後に起きる変化

何割かの臨死体験者は、体験後に人格上の変化を経験することが少なくありません。ケネス・リングやレイモンド・ムーディが報告をしている変化は、

①日々の生活にある当たり前のものを評価するようになる、

②他者からの評価を気にせずに、ありのままの自分を認められるようになる、

③他者への思いやりが増大する、

④特に環境問題や生態系への関心が強まる、

⑤社会的な成功のための競争への関心が弱まる、

⑥物質的な報酬への興味は薄れ、臨死体験で起きた精神的変容へ関心が移行する、

⑦精神的な知識への強烈な渇きを覚えるようになる、

⑧人生は意味に満ち、全ての人生には神聖な目的があると考えようになる、

⑨死への恐怖が克服される(ただし死の過程への恐怖は残る傾向も)、

⑩死後の世界や生まれ変わりを信じるようになる、

⑪自殺を否定する、

⑫光への信頼が生じる、

⑬小さな自己という殻を破り、宇宙全体へと開かれた心の成長をのぞむ、

⑭ヒーリング・予知・テレパシー・透視などの体験が起こる などです。

7.死者の「お迎え」現象

死んだ親族などの姿が現れる現象です。すでに死んだ者、生きている者、神話的人物(イエスなど)の3つパターンがありますが、大半は「死者・宗教者」の姿を見ます。死者の目的は、患者を別の存在界に移行させること=お迎えのように見え、患者には、安らぎや歓喜、宗教的な感情が起こり、その中には、あの世的な光景を見る者もいます。こうした傾向は健常者の見る幻覚とは正反対です。また、この死者の幻(げん)姿(し)が、臨死体験者ではなく、看護中の親族などの第三者に目撃される事例があり、臨死共有体験といいます。

鮮明なヴィジョンを見た直後に死亡する者が特に多く、幻覚性の疾患や薬物の影響、脳の機能異常といった要因との関連性はほぼ見られず、自分が死ぬと思っていなかった(そう診断されていた)が、実際は死の間際にいたという無自覚な患者にも起きることが判っています。

日本では欧米ほどの調査が行われておらず、体外離脱やトンネル体験などは、欧米と同様の内容でしたが、三途の川やお花畑に出会う確率が高く、光体験に出会う確率は比較的低いという結果が出ました。インドの調査も、欧米の体験との共通点がありますが、相違点もあり、「ヤムラージ」と呼ばれるヒンドゥー教の神が現れる体験が多くを占めました。

こうした文化による体験の違いは、長く議論されており、前に述べたように、文化的影響の少ない子供を対象とした研究から、「体外離脱」「トンネル」「光」の3つが普遍的な「コア体験」で、残りは文化的な条件付けを受けた体験と考える研究者がいます。

8.ネガティブな(地獄的な)臨死体験

臨死体験の調査結果では、ネガティブな体験(例えば地獄的な体験)は少ないとされますが、いろいろな疑問が呈されています。第一に、世の中に知られるようになった臨死体験のイメージがポジティブなため、ネガティブな体験をした者は、打ち明けにくいこと(特に地獄的な体験は、罪深い人がするという宗教的な観念がある)、第二に、ネガティブな体験が、忘却される可能性があることです。

臨死体験の調査は、蘇生直後ではなく、相当後で行われますが、医師のモーリスは、自分の患者が地獄的な体験を報告した後に、それを全く忘却したという体験をしたので、蘇生直後の臨死体験の調査を開始しました。その結果、その調査が進むにつれ、地獄を体験していたとわかった人が増え、今現在は36%にのぼり、50%に近づいており、多くの地獄の体験者は恐怖ゆえに、それを事実上、自らの意識から遮断していると主張しています。

また、ケネス・リングの調査によれば、自殺による臨死体験では、「光の世界に入る」などの現象はほとんど見られず、体験は中途で途切れたものとなっていて、ネガティブな体験となるといいます(ただし、自殺により、地獄的な体験が起こるという研究結果はない)。そして、こうした事例は、自殺予防のカウンセリングに有効であるといいます。また、自殺で臨死体験をした者は、体験のなかった者に比べ、再び自殺を試みる割合が極端に減少するということです。

なお、この議論は、実際に地獄があるかないかという議論とは、直接的には関係がありません。例えば、宗教界側の主張としては、臨死体験者とは、境界(日本でいえば三途の川)を越えずに戻ってきた人であり、その境界前で良い体験をしても、境界の向こうで、裁きがないとか地獄がない、というのとは別問題であるといいます。実際に、チベット仏教の死後の世界に関する経典でも、死後の意識は、最初に光の体験をする場合があるが、それは過ぎ去り、死から49日間の間に、地獄を含めた苦しみの世界のヴィジョンが見えてきて、そこに転生するという過程があると説きます。

9.臨死体験は幻覚か否か

臨死体験には、様々な解釈や仮説があります。臨死体験を、霊魂による死後世界の体験などではなく、従来の科学的な枠組みの中で説明するものが「脳内現象説」「心理的逃避説」です。

脳内現象説とは、脳に生理学的・化学的な変化が起きた結果の幻覚が臨死体験であるというものです。脳内麻薬物質であるエンドルフィン説、酸素欠乏説、Gロック説、高炭酸症説、薬物説、脳内幻覚物質説、レム睡眠侵入説、出生時記憶説、側頭葉てんかん説などがあります。

しかし、いずれも、臨死体験を、十分合理的に説明することはできないという批判があります。特に、体外離脱の存在が、脳内現象説を否定するために使われます。1つは、体外離脱中に、通常の手段では知りえない情報を知覚できたケースが多々あることです。体外離脱中に面識のない者と出会い、意識回復後にそれが自分の親族であったことが判明するケースや、体験者本人が知らない情報を死んだ親族から伝えられるケースなどがこれに当たります。もう1つは、心拍停止や全身麻酔で意識不明下にある者が、「意識が身体から抜け出した」最中に見た光景を(意識回復後に)詳細に描写できる、ということがあります。

さらに、臨死共有体験による反論があります。臨死体験は死にかけた者のみならず、周りにいる健康な人々にも共有されるという「臨死共有体験」が存在します。看護している者に限らず、複数人に共有される場合もあり、「光体験」、「体外離脱体験」、「人生回顧体験」など、臨死体験とほぼ同様の現象が起きるといいます。病気も怪我もない健常者に起こるため、脳内現象説では説明が難しい現象です。

また、死に直面した心が生み出す心理的な逃避による幻想が、臨死体験だとする説や、これと似た解釈として解離性障害説があります。しかし、死を予期していなかった人や、自覚する間もなく事故や発病が起こり、瞬時に無意識状態に落ちた人にも臨死体験は起こることや、心理的危機が起こす解離性障害の場合は、不安やパニック、現実感の喪失など、臨死体験の性質とは正反対です。こうして、既存の科学的な枠組みで、臨死体験の全てを十分に説明することは、今のところできていないと思われます。

10.通説の科学とは異なる科学的仮説による説明:ユング心理学

以下は、既存の科学を超えた説明です。まず、臨死体験で起こるイメージと、ユング心理学の元型の概念の類似性を指摘する声があります。ユングの元型理論は、臨死体験の生理学的説明とも超常的説明とも矛盾しません。

また、ユングは、集合的無意識と個人的無意識に明確に線を引くことはできないと述べていますが、これは臨死体験において、普遍的・客観的と思われる体験と、個人の経験に基づく体験が混在していることの説明となります。

臨死体験に限らず、変性意識の研究でも、個人的・幻覚的なヴィジョンと、個人性を超えたヴィジョンが、しばしば共に現れます。よって、臨死体験は、魂が、個人的無意識の領域を通り抜け、集合的無意識に至ることによって起こるという主張があります。なお、ユング自身が臨死体験者であり、東洋の宗教的な思想に深い関心を示したことで知られます。

11.超心理学・超能力における霊魂説への反論

臨死体験者は、ESP・超能力で、通常は知りえない情報を知覚したとする仮説があります。これは、霊魂や体外離脱現象を否定する対立仮説として唱えられています。しかし、超能力が発揮されるメカニズムや、なぜ臨死体験の際に発現するのかが明確でなければ、その超能力が、霊魂が体外に出ることによる能力ではないという反証ができません。

12.量子脳理論

アリゾナ大学のスチュワート・ハメロフによれば、意識は、ニューロン細胞によって生じるのではなく、脳内の微小管と呼ばれる量子によって生じていて、量子から成る人間の意識は、普段は微小管に詰まっている。しかし、心停止で壊れることで、量子力学で量子もつれと呼ばれる現象が起き、意識が宇宙に拡散する。そして蘇生した場合は、意識は再び脳の中に戻るという新しい脳理論を主張しています。

これは、いわゆる脳と意識は独立しているという実体二元論です。意識がニューロン細胞によって生じる場合は、死によって意識は消滅しますが(心脳一元論)、量子が意識を担っている場合、死後も量子は存続するため、死後の意識の可能性も肯定されます。

こうして、従来の科学の潮流は、「意識は脳が生み出すもの」という唯物論的な「心脳一元論」に傾いてきましたが、臨死体験などの研究を背景に、疑問が呈されるようになりました。意識と脳を別のものだと考える思想は、New Dualism(新二元論)とか、実体二元論とも呼ばれますが、まだ仮説にすぎないとの指摘・批判があります。

例えば、サム・パーニアは、脳波がフラットな状態での臨死体験例は、心や意識が、脳とは独立に存在するという事実を示唆していると述べています。ヴァン・ロンメルは、意識は、本来は時空を超えた場所にあると考え、「脳が意識を作りだすのではなくて、脳により意識が知覚される」のではないかと述べ、意識と脳の関係を、放送局とTVの関係に例えています。

ケネス・リングやエベン・アレグザンダーは、脳は、意識の加工処理器官であるとし、脳の機能は、本来の意識の働きを制限して、選別するものだと主張しています。これは、臨死体験のときは、脳による意識の制限が、ある意味で解除された状態であると解釈できます。

これは、仏教やヨーガが、人の意識が、肉体を得ている生存中は、狭い自我意識の中に閉じ込められやすいが、死の際には解放されて、そのため解脱しやすいとする点と類似性があるように思われます。

また、臨死体験の関連研究として、前世退行催眠を含め、前世記憶の研究があります。仮に人間が前世の記憶を保持しているとすれば、それは肉体の死により意識が消滅せずに、記憶が持ち越されたと考えられるため、心身二元論の根拠となります。

そして、前世記憶の研究者であるヴァージニア大学のイアン・スティーブンソンは、幼い子供が前世の記憶を持っていたとする事例を2000例ほど集め、様々な対抗仮説(虚偽記憶説や作話説など)を含めて検証した結果として、「生まれ変わり説」を主張しています。

13.スピリチュアル・宗教的な解釈:霊魂説・死後世界説

臨死体験が、霊魂が体から離れ、死後の世界を体験したとする説には、次のような根拠があります。第一に、臨死体験者たちの多くは、自らの体験を「肉体から魂が離れ、死後の世界を垣間見た」ものであったと考えている(感じている)ことです。

第二に、古今東西に見られる臨死体験(神秘体験)には、個人の主観・幻想と思われない共通性が見られます。『チベット死者の書』、エジプトの『死者の書』、プラトンによる『国家論』、ベーダによる『英国の教会と人々の歴史』、日本でも『日(に)本(ほん)霊(りょう)異(い)記(き)』『今昔(こんじゃく)物語』『宇治(うじ)拾遺(しゅうい)物語』『扶(ふ)桑(そう)略(りゃく)記(き)』『日本往生極楽記』、柳田邦男の『遠野物語』など。

歴史家のフィリップ・アリエスは、西暦1000年以前の人々は、死に瀕した時に、神の幻を見たことや、すでに亡くなった人々と会ったことを、普通に語っていたといいます。また、宗教学者のキャロル・ザレスキーは、中世の文献は、臨死体験の記述であふれていると指摘しています。

第三に、体外離脱現象を最も素朴に(素直に)理解する方法は、人体から何らかの意識が離脱するという解釈です。マイケル・セイボムは体外離脱を検証した結果、こうした仮説に傾いていると述べています。

第四に、臨死体験で起こる現象が、前世退行催眠の体験者にも起こることがあるというものです。前世退行催眠を施した結果、その被験者が、「トンネルの通過」や「かつての死者・ガイドとの出会い」「光体験」「人生回顧体験」「思考により創造される物体」など、臨死体験者が語る世界観と、ほぼ同一の内容を語り始めたという調査結果があります。

第五に、臨死体験の内容が、霊魂を説く宗教・スピリチュアリズムの伝統的な思想と合致することです。

ヨーガや神智学などでは、人間は、肉体の他に微細な身体を持つとされ、「肉体を捨てて別の身体に移行する」という臨死体験と共通点があります。また、体外離脱体験者は、自分の思考がすぐに形となる体験をすることがありますが、宗教には、アストラル界のように、人間の思考が形を取る世界の思想があります。

また、平安期の僧・源信による『往生要集』は、臨終の時に、光り輝く阿弥陀如来を心に念ずることを説いていますが、大乗経典には、阿弥陀如来の浄土は空間的に無限であり、限りない光に照らされ、個人の想念が叶う世界として描かれています。『チベット死者の書』には、人間の死から再生までの間の描写がありますが、死者は、まず、目も眩む程の光明に出会うといいます。

また、アボリジニ文化の「ドリームタイム(夢時間)」という概念が、臨死体験に類似しています。世界中のシャーマンの文化のほとんどすべてに、人生の回想、教え導く役割を果たす教師的な存在、想念によって現れる物質、美しい光景といった言及があるともいいます。

しかし、この霊魂説に対しては、通常の科学の基準から見れば、そもそも反証ができない説であるという批判(欠点)や、臨死体験や前世体験は、一部の人のみに起こっており、普遍性・再現性がないという批判があります。

14.ヨーガ・仏教の修行者の瞑想による体外離脱や前世体験

さて、研究者によると、臨死体験と非常によく似た体験が、クンダリニー・ヨーガの修行者の体験であるといいます。また、臨死体験者の一部が、クンダリニーの覚醒を体験するという報告もあります。さらに、クンダリニー・ヨーガなどの修行が深まって、サマディという深い瞑想状態に入ると、呼吸が非常にわずかとなり、ついには仮死的な状態に至るとされています。

これを言い換えれば、ヨーガの高僧は、自分の意思によって自在に瞑想による臨死体験をすることができるということです。私たちひかりの輪のスタッフの中にも、瞑想において、そのような体験をした者がいます。

すなわち、従来は仏教・ヨーガの瞑想によって、病気・事故などを伴わない臨死状態を体験していた人類が、現代になって、医学の蘇生技術の発展のために、病気・事故による病室での臨死体験をするようになったということができます。だとすれば、このまま蘇生技術が発展すれば、以前とは比較にならない数の人が臨死体験をする可能性があるでしょう。

そこで、長年ヨーガの修行をしてきたひかりの輪の教室で指導をしている専従スタッフを調査してみると、そのほとんどが、体外離脱、ないしは前世と感じる体験をしていることがわかったので、その一部を紹介します。

スタッフの男性Yは、19歳の時にトンネル体験をしたといいます。

「うたた寝をしていると、亡くなって数ヶ月した母の声が聞こえ、ハッと気がつくと、ゴーッという凄い轟音とともに、意識が、暗いトンネルのような中をもの凄いスピードで進んで行きました。それは凄い恐怖でした。やっとの思いで目を開けると、いつもの自分の部屋でした。」

また、Yは、前世かもしれない不思議な体験をしている。

「私は、15年ほど前に、心理療法の一つである前世退行催眠(ヒプノセラピー)を学び、その中で、思い出した自分の前世と感じた体験があったのですが、それが不思議にも、その後に私が初めて会った人が記憶していた前世と一致していたのです。

その中で、私は、明治時代の日本で、女性でした。20代後半の自分が着物を着て、15~6歳の少年が剣道をしているのを見ており、母親ではありませんが、少年の保護者的な立場で、微笑ましく眺めているという場面を思い出しました。

そして、それから数年後、私が、ヒプノセラピーを含めた教室を開いていると、1人の若い女性が教室にやってきて、いきなり私に、『Yさんとは前にも会ってますよね』、『前世で会ってます』と言うのです。

その女性の話を聞くと、彼女は前世、男性で、少年時代に私と会っているといいます。前世の私は女性でよく着物を着ていて、教室にやってきたその女性は剣道をやっていて、時代は明治時代で、少年であった彼女は、私のことを姉のように慕っていたと言いました。これには驚きました。私がヒプノセラピーで思い出し、他の誰にも話したことがなかった前世と見事に一致するではありませんか。」

また、スタッフの男性Hも、幼少の頃から、肉体から別の身体が抜け出したとリアルに感じられる体験を頻繁にしていたといいます。意識は、寝ぼけたりしているのではなく、常に鮮明であり、臨死体験の研究で報告される金属音のような不思議な音も聞こえたということです。

そして、これが日常的に繰り返されたので、幼少期に、肉体以外に別の身体があると自然に思うようになっていったそうですが、このような離脱体験は、大人になってからも、ヨーガの修行の中でも特に強めの呼吸法などを集中的に行っている期間にも、よく体験したといいます。

なお、前世を記憶していると主張する子供たちの科学的な調査で有名な米国のイアン・スティーブンソン博士によると、200人以上の子供が、身体のどこかに痣(あざ)を持つとともに、それと関連していると思われる前世と思う記憶を持っているといいますが、Hもまた同様です。

具体的には、その過去世の記憶の中で、今生の痣と同じ箇所に弾丸や刀剣などの武器が貫通して殺されたという証言ですが、Hの場合は、左の腰に、十数センチ四方の大きさの黒っぽい痣があり、以下のような体験をしています。

「そんな子供の頃、私はよく夢を見ました。私が、軍人として銃を取り、戦場で敵と戦っている夢です。恐ろしい戦場の夢を数え切れないくらい見ましたが、その中の何度かの夢で、必ず私の左腰に銃弾か砲弾のような非常に熱いものが命中して、戦死してしまうのです。どこの時代のどの国の戦場かはわかりませんし、それが自分の前世だという確信があるわけではないのですが、子供の頃に繰り返し見た、この戦場と戦死の夢が、詳細は機会を改めますが、その後の私の人生にも、大きな影響を与えることになりました。」

スタッフの女性Mにも、「真っ暗なトンネル」の体験があります。

「その時、自分の意識は、真っ暗な空間に放りだされていました。左右、上下も何もわかりませんが、ものすごく大きい筒(=トンネル)の中にいることは認識していて、五感が全く働かず、体があるのかもわからない状態でした。『そこから出たい』と思いました。何も見えないのですが、筒の片側には出口があるのがわかっていて、そこに向かっていこうとしました。そうした瞬間に、私の意識は、自分の体に戻りました。」

また、Mにも前生と思われる不思議な体験があります。複数あるのですが、その一つは以下のとおりです。

「私は、江戸時代に、女の隠密(忍者)だったという前世だと感じるヴィジョンを見たことがあります。普段は普通の女性の着物姿で生活しながら、小さい頃から師匠について剣術などを徹底的に教え込まれており、自分が仕える主人に、一人で情報を秘密裏に集めて提供するのです。

そして、不思議なことに、それが、私の今生の知り合いの男性が見た前世のヴィジョンと一致していたのです。私は、その男性に、自分が見た女の隠密のヴィジョンのことを話したことはありませんでした。にもかかわらず、ある日に何かの拍子に、彼が『私たちは前世でいろいろと縁があったと思う』と言い始めて、彼が見た前世のヴィジョンを話し始めたのです。

彼の見たヴィジョンも江戸時代であり、私は一般人に見せかけた女の隠密であり、彼も同じように隠密であり、私たちには情報交換のために集まる旅籠屋がありました。そしてその旅籠屋の主人も、私たちの共通の今生の知り合いだったのです」

スタッフの女性Hは、死期が間近な母親と関連したトンネル体験がありますが、これは「チベット死者の書」が描く死後の世界の記載と一致していて興味深いものです。

「その日、私はたいへん疲れ、寝ていました。気づいてみると、トンネルの中にいて、ものすごい風が吹いており、その強い風に煽られて、抗うことができませんでした。

私は、チベット仏教などの経典が説く『バルド(死後の中間状態)』に関する知識があったので、『これはバルドだ!』と思いました。チベット死者の書では、死後、私たちは生前の業(カルマン)の風に追い立てられ、なすすべもなくさまようと説かれています。

そして、『このまま風に流されてしまったら、死ぬのではないか、戻って来られないのではないか』という恐怖が生じ、『死にたくない!』と強く思いました。その一方で、この状況を冷静に見ている自分もおり、『このように魂は流転していくのだな』と思い、仮に死後の世界・転生があれば、コントロールするのは容易ではなく、生前の善い行いや瞑想体験が必要だと感じました。そして、死にたくないと強く思った次の瞬間に、私の意識は、体に戻っていました。

これは、実は、末期ガンで死期が迫った母親と病院で面会した直後のことでした。母親は、『死にたくない』、『死ぬのが怖い』、『さみしい』と繰り返して言っていました。その母の意識が、私に伝わってきた結果の体験ではないかと感じました。末期の患者とそれを看護する人の双方が臨死体験を共有するという事例(臨死共有体験)があるそうですが、もしかすると、私の体験も母との連動があったかもしれません。」

スタッフの女性Yも、次のような体外離脱の体験があります。

「その時、私は瞑想していました。ふと気がつくと、私の意識は、宙に浮いており、なぜか『行かなきゃ!』と思い、瞬時にある家の前に立っていました。家の中をぐるっと回ると、コンクリートでできたお店のような様子でした。

白髪の男性がいて顔を見ると、ある知人によく似ていました。これは、その知人の親族の家(実家)ではと思いました。もう一人いて、年齢的に、その知人のお兄さんではないかと思いましたが、知人とは似ていませんでした。その家の庭には木がたくさんありました。

この体験が終わった後に、私が見た家の図面を書いて、知人の実家と同じかどうかを知人に確かめてみました。すると、彼の実家は、私が書いた図面の通りでした。それだけでなく、コンクリート造りで酒屋をやっていることや、知人のお父さんは知人そっくりで、髪型も私の見たものと同じでした。さらには、彼が、盆栽が好きで庭には木がたくさんあることや、その家には知人のお兄さんもいるが顔立ちは知人とは似ていないことなどまで、私がその体験の中で見てきたことと、全てが一致していました。」

スタッフの女性Mも、繰り返し体外離脱を体験しています。

体外離脱の体験は寝入りばなで、たいへん疲れているときが多いといいます。そして、体外離脱体験が起こる場合は、眠ろうと横になると同時に眠気はやってこずに、意識が身体と分かれて、体外に抜けだし、上から自分の身体を見ており、さらには、壁や天井や窓をすり抜けることができるといいます。

「ある時は、運転中に、疲れてとても眠くなったので、車を停め、シートを倒して横になると、すぐに意識が体外に離脱したと感じる体験が起こりました。頭から車の天井を通り抜け、外の車の天井の上から、自分の車を見ている私がいました。『それだったらもっと空のほうへ飛んで行ってみよう』と思い立ち、星空に向かってどんどん上に飛んでいくことができました。

しばらく飛んだ後、自然と車のほうへ戻っていき、また同じように、車の天井を通り抜け、自分の身体に戻ると同時に、目がぱちりと開き、息を吐き出して、身体も目覚めました。そのため、意識が体外に離脱している間は息が止まっていて、身体に戻った後に息を吐き出したのかもしれないと思いました。そして、全体が、普通の夢とは異なり、大変リアルでクリアな体験でした。」

スタッフの女性Kも、前生と感じる不思議な体験をしています。

「これは、私が、中学生のころに見たヴィジョンです。それは、もうすぐ大変なことが起こるということで、私は、潜水艦に乗って脱出することになりました。並んで潜水艦に乗り込んでいる人は、同じグループの人たちでした。そして、その時に、潜水艦へ誘導していた人は、今生でも私の知人でした。潜水艦は黒っぽい円形であり、その入口がハッチのように開いて、階段で登っていきました。潜水艦の中には大きな部屋があって、偉い人の話があるので皆が集まっていました。

さて、私が、このヴィジョンを見てからずっと後、成人した後に、Aさんと知り合いになりました。そして、とても不思議なことに、彼女は私が見たヴィジョンと全く同じヴィジョンを見ていたことを知り、大変驚きました。彼女も、やはり子どもの頃に、潜水艦に乗って脱出するヴィジョンを見ていて、その潜水艦の形や色などが、私が見たものと同じだったのです。さらに、皆が潜水艦に乗って脱出するために、潜水艦に誘導していた人も、私が見た人と全く同じで、その人は、私だけでなく、彼女の今生の知人でもあったのです。」

15.仏教の生まれ変わりの思想:六道輪廻

輪廻転生の思想は、仏教以前からインドにおいて存在していました。原始仏典では、基本的に、五道輪廻が説かれました。五道とは、天界・人間界・畜生界(動物)・餓鬼界・地獄界の五つであり、後の大乗仏教になると、阿修羅界も加え、六道輪廻が説かれました。

これは、私たち人間を含めたすべての生き物は、この六つの世界を生まれ変わり続けており、私たちは前世で動物だったこともあれば、今生で人間だからといって、来世もまた人間に生まれ変わるという保証もないということです。仏教では、この六道の世界を苦しみの世界と捉え、六道からの脱却=転生しない状態=解脱を求めました。

また、生前での生き方、為したこと(業)の結果で、生まれ変わる世界が決まると説きます。善行によって善い世界へ、悪行によって悪い世界へ生まれ変わります。そして、六道の各世界に転生する原因は、下の世界から順に、以下の通りです。

地獄界: 憎しみ、怒り、嫌悪の心を持ち、他の生き物を殺傷するなど。

餓鬼界: 欲が深く、必要以上に物を欲しがり蓄える、他の物を盗む・奪うなど。

動物界: 無智、愚かさ、目先の楽しみ・遊びに耽るなど。

阿修羅界: 他に対する妬み・嫉妬・闘争。

人間界: 親子・夫婦、友人・恋人などに対する強い執着など。

天界: 今の心地よい境遇に慢心し、自己満足している状態

16.仏教の世界観の全体

正確に言えば、仏教の輪廻転生の思想は、六道輪廻に限りません。六道をまとめて「欲界」(ないし欲六界)と呼び、その上の世界である「色界(しきかい)」「無(む)色(しき)界(かい)」と合わせて、3つの世界(三界(さんがい))を説き、これが生死を繰り返して輪廻する世界全体です。

ただし、色界・無色界は、私たち人間の精神レベルから見れば、すでに非常に高い世界なので、欲界から脱却することを(色界・無色界から脱却していなくても)解脱という場合があります。

なお、仏陀は、この三界全ての輪廻から解脱しており、それを「涅槃」の状態といいます。涅槃は、煩悩が完全に止滅した状態です。それでは以下に、三界と涅槃についてまとめておきます。

①

欲界: 上記に説明した地獄界から天界までの六道で構成された欲望の強い世界。

②

色界: 欲望を離れた清浄な世界。色(しき)とは、物質ないし身体という意味。

色界に住 む天人は、食欲と淫欲(性欲)を断じ、男女の区別がなく、光明を食とするが、身体

への執着・プライドはある。

③

無色界:欲望も、身体・物質的欲求も超越し、ただ意識だけが存在する世界。

④

涅槃(ニルヴァーナ): 完全に煩悩が止滅し、想念さえない状態。

この状態になると、いかなる世界にも輪廻再生しないことが可能である。

17.チベット死者の書:死から再生までの中間状態での救済を説く経典

チベットには、『バルド・トドル』(チベット死者の書)という死から次の生への再生までのプロセスが記された経典があります。成立は14世紀頃で、バルドとは、死から次の生に再生するまでの間の中間状態のことで、中(ちゅう)有(う)・中(ちゅう)陰(いん)とも言い、最長49日間で転生していくとされます。

『バルド・トドル』とは「バルドにおいて聴くことによって解脱する」という意味であり、死者にこの経典を読み聞かせることで、迷いの世界に転生せず、解脱するように導くためのものです。中間状態のありさまが描写されており、死を解脱のチャンスととらえています。すなわち、バルドは、再びこの世に転生するか、解脱するかの分かれ道です。なお、聴覚は、死後も機能し続け、死体の中の意識に大きな影響を与えると考えています。

死者の書によると、死後のバルド(中有)は3つあります。それは、①「死の瞬間のバルド」(チカエ・バルド)、②「存在本来の姿のバルド」(チョエニ・バルド)、③「再生に向かう迷いのバルド」(シパ・バルド)です。

18.「死の瞬間のバルド」(チカエ・バルド)

【第一の光明の体験】

息を引き取って間もなく現れるバルドで、まばゆいばかりに透明な光が現われてきます。この光こそ、生命の大本である原初の光・根源の光であり、私たちの「心の本性」です。その光は、実体も、色も、形も、汚れもなく、空であり、輝きに満ちています。その光に飛び込み、溶け合えば、解脱するといいます。

しかし、そのことを死者に呼びかけますが、ほとんどの魂は、このチャンスを生かすことができません。まず、ほとんどの人々は、死後に、この根源の光明を認識できずに、気絶したままであり、その気絶は、3日半~4日半続くと記載されています。

気絶していなくても、光明が現れる時間の問題があります。生前に修行・善行を積んだか、悪行をなしたかで光明の現れる時間は大きく異なります。瞑想の訓練で、気道(ナーディ)を清めた人には、この光はいつまでも見えるのですが、そうしていない大部分の人々には、指を鳴らす瞬間で終わったり、数十分しか続かなかったりするといわれています。

さらに、大半の人々は、生存中に光明を認識する方法(修行)に馴染んでおらず、光明が現れても、それに対して強い恐怖を感じ、溶け込むことができないといいます。

【第二の光明の体験】

第一の光明である根源の光に溶け込めなかった者の前には、第二の光明が現われます。この際、死者は自分が死んでいるのか、死んでいないのかわかりません。しかし、家族のことは見えるし、彼らが悲しんでいる声も聞こえます。ここでも死者に対する導きの呼びかけをしますが、気絶していてこの状態を認識できない死者も多く、この光にも、溶け込める者は少ないといいます。

19.「存在本来の姿のバルド」(チョエニ・バルド)

続いて【第三の光明】が現れます。この時期、死者は、親族たちを見ることができますが、親族たちは、死者を見ることはできません。そして、第三の光明は、すさまじい音響と色彩とともに現れ、死者は恐怖と戦慄と驚愕によって失神してしまいます。

『バルド・トドル』では、このバルドの初めに「バルドにおけるヴィジョンは自分の心(意識)の現われである」と死者に語りかけます。第三の光明も、その後の神仏も自分の心の現われであるので、怖れることはないと説きます。

4日後には、死者は失神から覚めます。このバルドは、光と波動、イメージの世界であり、光が様々な大きさ、色、形の仏や菩薩の形をとって現われます。48の寂(じゃく)静(じょう)尊(そん)と58の忿(ふん)怒(ぬ)尊(そん)がたち現われます。これは、心の本性に蓄えられていたいろいろなもののうち、最も純粋で、輪廻の世界の力に染まっていないイメージが出現したものです。それらに溶け込めば六道から脱却できます。

寂静尊とは、穏やかな仏陀や菩薩方。忿怒尊とは怒りの表情をした神仏。日本でいえば不動明王などの怖い形相の神仏と似ています。忿怒の相でも、人を解脱に導く神仏です。しかし、ここでも、溶け込むことはできず、解脱できない者の方が多く、その者たちは、次のバルドへと向かいます。

20.「再生に向かう迷いのバルド」(シパ・バルド)

シパ・バルドでは、生前における業(カルマン)がイメージやヴィジョンとしてはっきりと表面化します。生前、善い行ないが多ければ、至福と幸福感が入り混じったものになり、生前、他人を害したり傷つけたりする行為が多ければ、恐怖や苦渋に満ちたものになります。そして、これも自己の心の投影であると説かれます。

また、物理的には、私たちの意識は、カルマンが作る激しい風に追い立てられ、恐怖に呑みつくされ、タンポポの綿毛が風に翻弄されるように、薄暗がりの中で為すすべもなくさまようといいます。

さらに、有名な閻魔様による裁きは、このバルドで行われ、自分の生前の業に応じて六道のどれかに生まれ変わっていくということです。

21.心理学者ユングによる『チベット死者の書』の解説

著名な心理学者のユングは、人間の深層心理に関する自らの理論と『チベット死者の書』との類似点に驚愕しました。そして、同書は、人間の魂を神性の光であるとし、死者に自分の本来の価値を気づかせる深い意義を持っているとして高く評価しました。また、死後のバルドは、人間が生まれた時から見失っていた自分の「魂の神性」を回復する試練のプロセスであるいいました。

そこでまず、人間の深層心理に関するユングの理論を説明します。ユングは、意識を階層構造でとらえましたたが、それを図で表すと以下のようになります。

ここで、表層意識とは、通常私たちが自覚している意識です。意識全体の5~7%くらいといわれています。

個人的無意識とは、私たちが自覚していない、忘却している意識です。人生で経験した全情報が蓄積されています。忘れていたことを思い出すのは、その情報が、ここから表層意識に上っていくことということです。

集合的無意識とは、人類が共通して持っている無意識であす。ユングは世界中の宗教的象徴、神話、昔話、芸術の研究により、人間の無意識に人類共通の象徴が存在することを見出しました。

元型とは、集合的無意識の内容・中身であり、人類共通の原初的な普遍的な思考形態・感情・生来の行動の様式のひな形です。元型がイメージ化したものが「元型イメージ」ですが、このイメージ自体を元型という場合も多くあります。

例として、母性は、元型の一つであり、他者を大きく優しく包み育む心の働きですが、これをユングは「グレートマザー」と名づけました。日本語では、慈母・聖母といったイメージでしょうか。また、「賢い老人」も元型の一つで、白い髭の仙人のようなイメージです。

そして、「自己」とは、後に詳しく述べますが、「私」という意味ではなく、ユング心理学の特別な用語です。それは、全ての元型を包括する元型の精髄であり、意識と無意識の双方を含んだ心全体の中心であって、人の持つ神性の象徴、内なる神のような存在です。

22.ユングによるバルドの解釈:シパ・バルドは個人的無意識の作る世界

次に、ユング心理学の理論と『チベット死者の書』のバルドの類似点について述べます。まず、ユングは、「再生に向かう迷いのバルド」(シパ・バルド)は、個人的無意識の世界を表しているとしました。

通常私たちは、自分をいい人であると思いたいために、自分の汚い部分、強欲さや自分勝手なところは、表層意識から閉め出して、この個人的無意識の中に押し込め、見なくてすむようにして忘れてしまっています。そのため、個人的無意識には、修行で浄化しない限りは、エゴの心から生じる汚れた要素がたくさん存在しています。

このエゴの心は、先に述べた通り、六道に生まれ変わる心であり、シパ・バルドは、個人的無意識が作る世界であるといえます。具体的にいえば、個人的無意識の中にある六道に生まれ変わるエゴの心の働きが、バルドにおいて幻影のヴィジョンとして現れ、それをきっかけとして六道に転生するという仕組みです。

なお、個人的無意識の理論を打ち立てたのは、フロイトという著名な精神科医・心理学者です。精神的な病を負った患者を診ることで、人間の無意識領域には、反道徳的な欲求や感情、自分勝手なエゴの心が押し込められていると考えました。

そして、『チベット死者の書』のシパ・バルドの記載には、フロイトの主張した無意識の中に存在する「エディプス・コンプレックス」と非常によく似た記載があります。エディプス・コンプレックスとは、人間は、乳幼児から性愛衝動を持っており、無意識に異性の親の愛情を得ようとし、同性の親に嫉妬する衝動のことをいいます。この衝動は抑圧されており、個人的無意識の中にあります。

一方、『チベット死者の書』においても、人が「もしも男性として生まれる時は、自分自身が男性であるとの思いが現れる。そして交歓する父母の父に対しては激しい敵意を生じ、母に対しては嫉妬と愛着を生ずる思いを持つであろう。もしも女性として生まれる時は、自分自身が女性であるとの思いが現れる。そして交歓する父母の母に対して激しい羨望と嫉妬を生じ、父に対しては激しい愛着と渇仰の気持ちが生ずるであろう。」と説かれています(『原典版

チベットの死者の書』川崎信定訳 筑摩書房)。

23.チョエニ・バルドは、集合的無意識が作る世界

前に述べたように、集合的無意識は、人類(ないしは、ある民族全体)に共通するモチーフがイメージとして現れる世界です。チョエニ・バルドで現れる寂静尊・忿怒尊は、死者に共通に現れるヴィジョン(イメージ)であることから、集合的無意識の領域ということができます。

チョエニ・バルドでは、五色の光、および五つの仏が現れる。チベット仏教では、この五仏を中央と東西南北の四方に配置したマンダラを描き、瞑想に用います(金剛界五仏のマンダラ)。そして、この五色の光は、死者本人から発しているものとされ、五仏は、自身の魂(心の本性)の投影されたイメージと説かれています。

これは、チベット仏教の特徴です。すなわち、様々な仏陀をイメージする瞑想と、心の本性は仏陀という教えです。よって、このチョエニ・バルドは、チベット仏教の中心部分と関係すると、ユングは述べています。

このマンダラの語源には、「丸い」という意味があり、円には完全・円満という意味があります。仏教のマンダラは、仏陀・菩薩が円形(ないし方形)に集(しゅう)会(え)する様子を表す図像です。そして、ユングは、このマンダラを「自己」の象徴ととらえました。

この「自己」とは、先ほど述べたように、意識と無意識の総体(=心の全体)の中心ですが、相反するものを統合する働き、意識・魂が分裂することを防いで統合させる働きがあります。

実際にユング自身が、自分の師であったフロイトと決別し、その影響などもあって、統合失調症的な精神状態の際に、繰り返し円形の図画=マンダラを書いて、精神の統合を図ったという経験があり、彼の患者にも同じ行動が見られたといいます。こうして、マンダラは、統合作用を持つ自己の象徴なのです。

なお、「自己」は、前に述べたように、「自分」という意味ではありません。普通の意味の「自分」=自我は、表層意識の中心です。しかし、「自己」は、表層意識と無意識の総体(=心の全体)の中心です。

通常私たちは、自分という場合、表層意識(=意識)の部分だけを自分と思っています。この状態を、表層意識と無意識の分裂といいます。過去の出来事などは、表層意識にはなくても、無意識に記憶として留まっています。よって、自分とは、表層意識に限定されたものではありません。しかし、表層意識を自分だと限定してしまっているのです。

そして、これを超えて、真の自分(自分の全体)を認識すること、意識と無意識の統合された状態=「自己」に立ち返ることこそが、人間の成長の最高段階であり、人生の意味であるとユングは考えました。これは、仏教の悟りと同じか類似したものと考えられます。

さらに、この「自己」は、その最高の成長に導く働きがあるとユングは考えました。すなわち、私たちの根源である「自己」は、「自己」に至らせようとする働きがあるというのです。いわば、内なる神のお導きのようなものです。

そして、その「自己」の象徴であるマンダラは、チベット仏教の悟りのための瞑想修行のイメージに使われるものです。この意味でも、ユングの「自己」の実現と、仏教の悟りは同じか類似したものと考えられます。

24.チカエ・バルドの光明は「自己」そのもの:光は神仏・神性の象徴

チカエ・バルドは、前に述べた通り、私たちの意識の根源・心の本性の世界であり、それは、色も形もない純粋な透明な光明です。ユングは、この光明を彼の説く「自己」そのものであり、私たちの魂は、光り輝く神性そのものであるといいます。

ここで、なぜユングは、人間の根源・原初の意識(=「自己」)を光としたのでしょうか。それは、東洋思想に傾斜した彼の瞑想体験もあったのかもしれませんが、そもそも、自己が、内なる神の性質を持つとすれば、神仏を光で象徴することは、人類に共通しています。

古来、光は、様々な思想や宗教において、超越的存在者・神・仏を示すものとされてきました。古くから宗教には、光が登場しており、より具体的には、太陽と結びつけられることも多かったです(太陽神)。古代エジプトの神、アメン・ラーなどはその一例です。

哲学においても、プラトンが、光の源である太陽と、最高原理「善のイデア」とを結びつけています。それは、新プラトン主義にも引き継がれ、魔術、ヘルメス思想、グノーシス思想にまで影響を及ぼしたといいます。

新約聖書でも、イエスが「私は、世にいる間、世の光である」(ヨハネ福音書 9:5)と語っており、キリスト教の神学では、父なる神が光源で、光がイエスという解釈があるといいます。

仏教でも、光は、しばしば仏や菩薩などの智慧や慈悲を象徴するものとされます。智慧の智は見ての通り、日を含んでいます。対極的に煩悩の根本である無智は無明(明かりがないこと)と表現されました。大乗仏教の中心の仏は大日如来(太陽の仏)であり、奈良の大仏(毘盧(びる)遮那仏(しゃなぶつ))もそうです。また、日本の神道の神の総帥も天(あま)照(てらす)大神(おおみかみ)(太陽の女神)であす。

また、キリスト教と仏教の絵画の双方で、神・イエスや仏・菩薩の後ろに、いわゆる後光(輪の形の光)が描かれることが多くあります。前に述べた通り、仏教では、極楽浄土に導くという阿弥陀仏は、無量の光の仏陀(無量光仏)という別名を持ちます。

そして、実際に、ユングは、世界の諸民族の文化・宗教・神話・昔話・芸術などの調査・研究をして、人類全体に共通する神聖なシンボルとして、光や、円・輪・環があると考えるに至っています。この点に関しては別に詳しく述べますが、ここで、円・輪・環は、チョエニ・バルドの解釈において、ユングが「自己」のもう一つの象徴としたマンダラ(原意は丸い・円)に通じるものです。

後光の光の輪や、大乗仏教の輪の形のマンダラに限らず、仏陀・仏法の最初期からの象徴である「法輪」、禅宗の悟りや真理の象徴である「円相」、さらには、道教の円形の太極図や、古代遺跡のストーンサークルなど、輪は、普遍的な神聖なシンボルとなっています。

こうして、人の心の中心に、内なる神のような存在(「自己」)が存在すると考えたユングは、その根源的な象徴を神性の光と考えたのでしょう。

こうして、『チベット死者の書』とユング心理学を見ていくと、その中で、人の心の本性・意識の根源であって、内側の神・仏である何かの象徴として、光や円(輪・環)があることがわかりました。これはまさに、ひかりの輪の団体名に通じるものです。

ひかりの輪の団体名は、聖地巡りなどにおける、太陽の周りの虹の光の輪の体験などに由来しています。それは、過去の宗教・教祖の問題に葛藤する中で、事物・万物の一体性・一元性を気づいて心が静まって、悟りの境地に近づいた時などに、不思議と現れたものでした。そして、その体験に後押しされながら、過去の宗教・教祖を乗り越えて自立に至っています。

これは、自分の師のフロイトと決別し、統合失調症に悩んだ自分の精神を統合するために、ユングが円形のマンダラを描いたことと類似点があるように思われます。いずれも、師からの自立の過程の葛藤を超えて精神を統合していく上で、(光の)輪がシンボルとなっているからです。

さて、最後に、最初に述べた仏教の三界と涅槃と三つのバルドの対応関係に言及しておきます。しかし、これは確定・確信できない部分もあるので、注意していただきたい。

まず、欲界は、すでに述べた通り、シパ・バルドに対応します。次に、色界は、チョエニ・バルドに対応します。すなわち、第三の光明(様々な色・音響を伴う光)や、その後に現れる仏(寂静尊・憤怒尊)に溶け込めば、色界に転生すると思われます。

無色界は、疑問もありますが、チカエ・バルドの第二の光明に溶け込んだ場合に転生する世界ではないかと思われます。この第二の光明には詳しい記載がありませんが、第一の光明と異なって、透明光ではないと思われます。

最後に、涅槃は、チカエ・バルドの第一の光明(透明光・クリアーライト)に対応すると思われます。すなわち、涅槃=意識の根源・心の本性=色も形もない純粋透明な光の世界=「自己」です。そして、これは、ヨーガの真我や、大乗仏教が説く空とも同じ状態だと思われます。

26.死後世界・転生に関する基本的な考え方

さて、最初に戻って、科学的には、死後世界・転生は、通常の科学の基準では、十分な証明もなければ、その可能性を否定する十分な反証もないという事実に基づいて、私たちが、死・死後世界・転生に関して、どのように考えることができるかについて述べます。

第一に、死後の世界があろうとなかろうと、死ぬ十分前に、死の過程や死後世界についてよく調べて、自分なりに十分に考えることはメリットが多く、賢明なことではないかと思われます。

というのは、死ぬ直前に慌てて考える場合は、臨死体験の研究でも有名なキューブラー・ロス博士が提唱したように、末期患者には5段階の苦痛があります。

具体的には、

①

否定:

死ぬことが信じられず否定する

②

怒り:

なぜ自分が死ななければならないかと怒る

③

取引:

善をなすから生き続けたいという無理な願いを持つ

④

絶望:

死は避けられないと知って絶望する

⑤

抵抗の停止:

絶望状態によって酷く消耗して思考停止

しかし、死ぬ十分前から、突然に死の宣告を受けたらこうした苦しみを経験することになるとあらかじめ知っておけば、それに対して自分なりに考え、備えることができるでしょう。

第二に、死後の世界があるか否か、科学的に結論が出ない中で、死後世界の可能性を無視するか、死後の世界がある場合に備えて、一種の保険をかけるかという視点・選択があると思われます。

人は、災害・病気・事故など、必ず起こるわけではないことに関しても、起こる可能性があれば、保険などをかけて、それに備えようとする場合と、その可能性を無視する場合があります。

そして、備えない(保険をかけない)場合とは、可能性が乏しく重大ではないと考えたり、備え・保険のコストがあまりに高かったりする場合でしょう。一方、可能性をある程度感じ、それが重大であって、備え・保険の負担はなんとか賄えると考えるならば、保険をかけるでしょう。

27.妄信せず、宗教哲学・人生哲学として、転生思想を考え活かす考え方

第三に、転生を前提にして生きる方がよいか否かという視点・選択肢があります。これは、死後の世界があった場合(ある可能性)に備えるか否かという視点ではなく、死後の世界・転生を前提にしたほうが、今生を(すなわち死ぬまでを)よりよく生きることができるか否かという視点です。

チベットの聖者であるミラレパも、死を見つめてこそ本当の生き方がわかるという趣旨のことを説いています。これは、そもそも生と死はセットであり、切り離して考えるべきものではなく、死を本当に考えてこそ本当に生きることができるという視点です。

この視点から見ると、死後の世界・転生・因果応報がないと考えて生きる場合、悪行の報いも善行の果報もなくなるから、悪いことをしても見つからなければいい、皆がやっていればいい、自分の中の後ろめたさも忘れてしまえばいい、ということになります。

これは、まさに、物質的な享楽や、競争・勝利至上主義の中で、自己中心・エゴイズムによる不正行為が広がっている現代社会の傾向でもあります。実際に、連日、国を代表する企業や政治家の、様々な不正が報道されています。

そして、釈迦牟尼の時代にも、死後の世界はないという思想(断滅論)を説く教祖がおり、それは道徳不要論ともいわれました。米国などで近年、キリスト教の保守主義者が増えているといいます。彼らの気持ちとして、現代の米国は、キリスト教・聖書の真理を信じなければ、ドラッグ・セックス・バイオレンスの流れに圧倒されてしまうと感じているということが新聞で報道されていました。キリスト教も、六道輪廻ではありませんが、今生の行いによって死後に裁きを受けるという思想は共通しています。

現在、弱肉強食ともいわれる市場原理主義経済が広がり、貧富の格差が増大する中で、政治も、米国ファーストを掲げるトランプ政権をはじめ、EU離脱を図る英国ファースト、さらには日本ファーストという名称の政党ができ、世界をリードしてきた先進国が、人類全体の平等主義よりも、自国優先主義を大っぴらに強調して、各地域で国家や民族間の対立が目立ち始めています。そうした中で、倫理観の核となるものをどこに求めるかというのは、無視できない課題ではないかと思われます。

こうした視点からは、死後の世界・転生・因果応報を前提にした方が、自己中心を抑制して、より正しく利他の精神をもって生きることができるという考えがあるでしょう。しかし、人によっては、自分は欲望のままに自由に生きたいと考える人もいるでしょう。その場合は、死後の世界・転生・因果応報の考えは、自分の自由を束縛する不自由と感じられると思われます。

一方、欲望に自由に生きることを、本当の幸福だとは感じない人も多いでしょう。そもそも、ユング心理学に関連して述べた通り、欲望のままに生きるということは、自分の悪事・暗部・後ろめたい部分は、他人に見つからないように、そして、自分でも見ないで忘れるようにして生きていくことにもなります。そこには本質的な緊張があって、真の安らぎはないのではないでしょうか。

そうではなく、自己中心の欲望を抑制し、利他の心で生きるならば、自分の全体を直視して生きることができます。さらには、自分がつながり支え合っている他者・万物も直視して、彼らとつながりながら生きることができます。こうした方が、本当の意味で幸福になることだと考える(感じる)人は、死後世界・転生・因果応報は自由への束縛ではなく、自分の欲望を制御して本当の意味で幸福になる有力な手助けだと解釈できるでしょう。

ただし、仮にそのように考える場合でも、ここで一つ落とし穴に注意しなければなりません。それは、転生思想を誤解すると、差別や生命の軽視を招く場合があるということです。

例えば、インドの階級制度であるカーストや、江戸時代の士農工商は、ヒンドゥー教の輪廻転生思想によって正当化された面があります。ある人が今生、下層階級で苦しんでいても、それは前世の悪業が原因(自業自得)だとして放置するのです。これは、近代民主国家の「法の下の平等」や、万人に健康で文化的な生活を保障する福祉制度と対立することになります。

これは、仏教思想において、何が善行で、悪行かを正しく理解していないことを原因とした過ち、転生思想の誤用・悪用だと考えられます。釈迦牟尼の教団は、カーストを否定し、当時の教団としてはいち早く女性の出家者を認めるなど、当時の社会の基準からすれば、平等性が高い集団でした(現代社会のような男女の平等性はないが)。

そして、釈迦牟尼が、最大の穢れ(汚れ)と説いているのが、痴(無智)という根本煩悩であり、これは、自と他を区別し、自我に執着し、慢心などを抱くことが含まれています。しかし、自分が過去の善行によって幸福であり、他者は過去の悪行によって不幸であると考えた段階で、自分と他人を区別し、慢心に陥っていることになります。

実際には、自と他を含めた万物が相互依存であると説く仏教の思想(縁起の法・相(そう)依(え)性(しょう)縁(えん)起(ぎ)など)に照らしてみれば、自分という存在は、他者・万物の支えのもとに存在しており、自分の善行も他者・万物の支えのもとになされたことですから、他と別の自分や、他とは別の自分の善行などは存在しないのです。

さらに、もう一つの死後世界・転生の問題としては、特殊な宗教的な教義によって、自殺や他殺が正当化されてしまう場合です。これは、イスラム国などのイスラム原理主義において、米国やユダヤ人との聖戦のための自爆テロを行って自殺すれば、その結果として天界に生まれ変わることができるという思想や、解脱者の指示があれば他者を殺したとしても、その者が良い転生を得ることができるから良いと考える、オウム真理教や密教のポアや度(ど)脱(だつ)の思想があります。

この背景には、自分たちを善・聖なる存在とし、他者を悪・邪と見る、自と他の区別、独善的な善悪二元論、慢心といった問題があるでしょう。また特定の宗教・宗派・教祖に対する過剰な依存も原因の一つです。

よって、自分がよりよく生きるために、死後世界・転生・因果応報を前提にして生きようとする場合は、こうした転生思想の誤解・悪用や、特定の宗派・教祖の妄信に陥らないようにすべきです。よって、安直に転生思想を妄信したり、特定の宗教・教祖を妄信したりするのではなく、自分の理性で転生思想を熟考し、本当に自分と他者のためになるように、正しく解釈する努力を自ら行うべきです。

こうして、宗教・教祖の教義を妄信せず、理性によって熟考し、再解釈して、自分と他者の幸福のために活かして用いる姿勢を「宗教哲学」といいますが、これが、仏教などの宗教思想に対する、ひかりの輪の基本的な姿勢となっています。

28.転生を前提とした死への備え

さて、仮に、死後世界・転生がある場合に備えて保険をかけておこうとする場合や、自分がよりよく生きるために、転生思想を前提に生きようとする場合のために、特定の宗教・宗派・教祖のみが説く思想ではなく、各宗教・宗派に広く共通する普遍的な良い来世・転生の条件について考えてみましょう。

するとそれは、自己中心の利己的な行為を悪行と考えて離れて、利他の行為=善行をなるべくなすこと、ということに集約されるのではないでしょうか。そして、これは、死ぬまでの苦しみを和らげる効果もあります。なぜならば、自己愛が強いほど、死ぬことに対する恐怖・不安・苦しみは強いからです。死は、執着している自己を失うことだからです。

もう一つ、死後世界に備えるという意味では、前に述べたように、ひかりの輪のスタッフのように、ヨーガ・仏教の修行による瞑想体験によって、死後世界・転生のシミュレーション(事前体験)をしておくということが考えられます。

これは、本格的なヨーガ修行ができれば最善ですが、そうした霊的な体験を素早くもたらす特殊な行法も一部にはあるので、それを体験してみることもできるでしょう。また、前世体験に関しては、前世退行催眠を受講することもできるでしょう。

※参考文献

◎エリザベス

キューブラー・ロス『死ぬ瞬間と死後の生』 中央公論新社(中公文庫)

◎エリザベス キューブラー・ロス『死ぬ瞬間 - 死とその過程について』 中央公論新社(中公文庫)

◎立花

隆『臨死体験〈上・下〉』 文藝春秋(文春文庫)

◎立花

隆『証言・臨死体験』 文藝春秋(文春文庫)

◎サム・パーニア『科学は臨死体験をどこまで説明できるか』

三交社

◎ケネス・リング『いまわのきわに見る死後の世界』

講談社、1981

◎ケネス・リング『オメガ・プロジェクト』

春秋社

◎レイモンド・ムーディ『かいま見た死後の世界』『続かいま見た死後の世界』

評論社、

◎レイモンド・ムーディ『光の彼方に』 TBSブリタニカ、1990

◎レイモンド・ムーディ『臨死共有体験』

ヒカルランド

◎カーリス・オシス『人は死ぬとき何を見るのか

-臨死体験1000人の証言』 日本教文社、1991

◎マイクル・B. セイボム『あの世からの帰還』 『続・あの世からの帰還』日本教文社

◎マイケル・タルボット『投影された宇宙 ホログラフィック・ユニヴァースへの招待』春秋社、2005

◎石井登『臨死体験研究読本

脳内幻覚説を徹底検証』 アルファポリス、2002

◎カール・ベッカー『死の体験 臨死現象の研究』法蔵館

◎ブルース・グレイソン『臨死(ニアデス)体験 生と死の境界で人は何を見るのか』春秋社

◎スーザン・ブラックモア『生と死の境界 臨死体験を科学する』読売新聞社

◎ケヴィン・ネルソン『死と神秘と夢のボーダーランド: 死ぬとき、脳はなにを感じるか』 インターシフト

宗教と科学の統合に向けて

1.宗教と科学の統合に向けて

宗教と科学の統合というテーマは、今、人類において大きな課題となっているのではないでしょうか。

ひかりの輪の提唱する一元思想は、この宗教と科学の統合にもつながってきます。これまでの宗教と科学は別のものであるいう二元的な考えは、いままでも検討されてきており、さらに今後も改善されていくものと予想されます。

科学研究はますます発達し、従来のニュートン・デカルトの二元論をくつがえすような結果が生じています。特に量子力学の世界では、ノーベル賞をとった優秀な物理学者が何人も、 東洋思想や西洋の一元的思想に傾倒していることは特筆に値します。ミクロの世界では物心二元論が通用しなくなったのです。そこは一元の世界でした。

詳細は別の機会に譲りますが、多くの科学者が全一性を唱え始めました。

すべてはつながっていると、一つであると。

これは2600年前、仏陀釈迦牟尼が説いた教えと驚くほど一致するのです。すべてはつながっていて、何一つ独立して存在するものは何もないという縁起の法や諸法無我と同じことをいっています。

2.二元論の生み出したもの

従来のニュートン・デカルト的思想においては、心と物質は別のものであり、そこにつながりなどないものとされていました。いわゆる二元論です。

そして宗教と科学は相反するものであり、科学は宗教をうさんくさいものとしてなかなか受け入れようとしませんでした。

ある種の科学は発達しましたが、心がないがしろにされ、人間の欲望をますます満たすためのものとなりました。そのため環境破壊や、軍事兵器の発達による戦争の多大な被害、物質文明の弊害など様々な問題を生じさせているのが現状です。科学の発達に比べて心の成熟が遅れている時代ともいえます。

そして実際、物質文明にあきた人々は、精神的なものや霊的なものに興味を持ち始めました。1960年代に盛んだったニューエイジムーブメントはその発端だったといえましょう。

その後アメリカで発達したトランスパーソナル心理学でもその傾向はみられ、ヨガ、仏教、禅などの宗教や霊性というものに注目するようになりました。その背景には日本から禅を広めにいった鈴木俊隆がいたり、ラジニーシ、ムクタナンダ、マハリシのTM瞑想などの影響も大きいでしょう。

また、中国共産党の侵攻によりチベットの僧が亡命し、世界にちらばり、チベット密教を世界各地に広めたことによる影響も大きいといえます。

こうした流れの中で東洋系の宗教がたくさん西洋に入り、多くの人が瞑想修行をするようになりました。

日本でも最近、ヨーガやヒーリングなどが巷で流行っています。書店でも癒しとか精神世界やスピリチャルなものに関する書籍は増加し、人々がいかに心や精神や霊的なものに関心をもってきているかうかがえます。今後この傾向はますます強くなっていくことでしょう。

物質文明だけでは、心の安定や豊かさや幸福は得られないということを感じている人が増え、物質世界に飽きだしている人は心の安定や本当の幸福をもとめ、自分とは一体何だろうかと考え始めているのです。21世紀はそうした人々が増え、しだいに宗教とか精神とか霊性などに興味を持つようになると思われます。

3.トランスパーソナル学会

トランスパーソナル心理学の創始者の一人でもあるスタニスラフ・グロフは、1982年にインドで開かれた第7回トランスパーソナル学会で次のように述べています。

「現代の西洋科学---天文学、物理学、生物学、医学、情報理論、システム理論、深層心理学、超心理学、意識研究---における革命的な発展で最も興味深い点は、宇宙や人間の本性に関する新しいイメージが、古代や東洋の霊的哲学---さまざまなヨーガの体系、チベットの金剛乗、カシミールのシャイヴィズム、禅仏教、道教、カバラ、キリスト教神秘主義、グノーシス主義---のイメージとしだいに類似してくる傾向があるということである。

われわれは古代と現代の驚くべき総合、そしてまた、この惑星上の生命に甚大な影響を及ぼすにちがいない、東洋と西洋の偉大な業績のとてつもない統合に向かっているように思われる。」(「個を超えるパラダイム」スタニスラフ・グロフ編 吉福伸逸編訳)

わかりやすくいえば、ここで述べている現代科学とは、これまでの物質主義的機械論的科学、いわゆるニュートン・デカルト的科学とはうってかわり、70年代に登場した、ニューサイエンスといわれる、より東洋哲学の考えに近い科学を指しているのです。

そしてそれは一元的な宗教といわれるものと、一致し合一する方向に向かっていると言うのです。ここではキリスト教ではなく、キリスト神秘主義とあるように、ここに提示されている宗教は一元思想の宗教を指しているのです。

今後、新しい科学と一元思想の宗教が合一するであろうと、ひとりの心理学者が提唱し、 そして、トランスパーソナル学会という、科学と宗教の統合、西洋と東洋の統合を象徴する学会を、すでに20年以上も前に開催していたのです。

4.ユネスコ主催の国際会議「科学と文化の対話」

また、服部英二氏は1979年、フランス文化放送がコルドバで開いたセミナー「科学と人間の意識」に衝撃をうけました。当時ユネスコに所属していた服部氏は20世紀にはいってますます顕著になってきた科学と精神文化の乖離は現代が克服すべき課題だと思っていましたが、このコルドバセミナーで、「量子力学」の新しい世界観に大きな期待が寄せられると感じたのです。

ここに参加したF・カプラ、D・ボーム、カール・プリムラム等々はタオ、ヴェーダ、ウパニシャッド、仏教の世界に科学との相似点を見出していました。

しかし、古典的科学者からの批判も強かったようです。新しい考えがでるときは当然のことですが、この領域で全世界の人々が納得するだけの国際会議を開くのはユネスコの使命ではなかろうかと考え、服部氏は「科学と文化の対話」セミナーを開くことを考えたのです。

ユネスコの名で行う限りは、学的な批判に耐えられるだけの普遍性と学際性を取り入れる必要がありました。

そして以下のようにセミナーは開催されました。

第1回 1986年 ヴェニス(ヨーロッパ)

第2回 1989年 ヴァンクーヴァー(北米)

第3回 1992年 ベレン(南米)

第4回 1995年9月 東京(アジア)

そして、ヴェニスから12年、東京で開催されたこの知的フォーラムは、遂にその両者が対峙するのではなく融合することを認めるに至ったのです。

カール・プリムラブとヘンリー・スタップが、最終日に満場一致で提示したメッセージは、「科学と文化の対話」の最先端の認識の総決算といえるものでした。

このときに発表した「東京からのメッセージ」の内容の中では

「17世紀に始まり19世紀にピークに達する機械論的科学が、300年にわたり、主・客を峻別し、自然を征服すべき客体とみなすことにより、盲目的な<進歩>の概念を生み出し、画一的な物質文明を作り出した。」

とあり、この思想によって、科学は伝統文化と本質的に相容れないものとなったと指摘されました。

しかし、実は、デカルトやニュートンに象徴されるこの科学主義は、西欧本来の伝統ではなく、人類の発生からの時間を考えると、実に「1万分の1の時間帯」に起こった特殊な出来事にすぎなかったと説明されているのです。人類の歴史3万年のうちのわずか300年に起こった出来事なのです。

そして

「20世紀の新しい科学は、量子物理学を初めとし、宇宙にはかつて古代の智恵が抱いていた自然観に近い<全一性>Wholenessの秩序が存在することを発見した」

という報告があり、「全は個(部分)に、個は全に返照する」というこの理論は、カール・H・プリムラムやヘンリー・P・スタップの「主客未分」の量子論的宇宙観の中核をなすもので、それは日本から参加した三人、河合隼雄・鶴見和子・中村雄二郎が取り上げた大乗仏教の哲理に対応することを、この会に集った世界の有識者が認めたのです。

これは一宗教名をださないことを原則とする国際機関主催による会議としては極めて異例のことでした。

「東京からのメッセージ」の最後の部分には以下のように書かれています。

「しかし科学は現在、宇宙のまったく違った全一的な様相の存在を明らかにした。

この新しい全一論はその「部分」の中に全体が包含され、「部分」が全体に分散されているという認識なのである。

したがって我々のメッセージは、自然の中の人類の未来について強力な全一的ヴィジョンを持つ、大乗仏教の概念を反映したものである。」(『科学と文化の対話 知の収斂』 服部英二 監修 出版会)

新しい科学と大乗仏教の概念がここで歩みよったのです。

ユネスコという国際的な機関で、「科学と文化の対話」というような、国際会議が開かれたということは、非常に世界的に大きな時代の変化を感じます。

そして東京からのメッセージでは、新しい科学というのは、現在全一論をとり、それは大乗仏教の概念を反映したものとなっていると主張しています。

これは今後の科学と仏教が融合するきざしを予感させます。実に今から20年以上も前に、国際的にこのような動きがあったのです。

21世紀の今、まだまだ20年前のこのメッセージを知る人は少ないといえます。世の中の人々は依然として物心ニ元論に陥っている人々が多数です。しかし、いずれこの新しい考え方は世の中に広まっていくことでしょう。それに伴い、仏教というものが新たに見直されていくことでしょう。

5.21世紀は仏教の時代

21世紀は仏教の時代だと唱える有識者は多いのです。

ユング派の心理学者、河合隼雄氏も21世紀は仏教の時代であるといっています。河合氏は心理療法をやっていると、自分のやっていることが仏教のようになってしまっているといっているのです。

また、アメリカの比較神話学者ジョーゼフ・キャンベルは、未来の宗教はどうしても仏教に近づいていくだろうと語っています。

科学の発達により、仏教の世界観が科学的にも証明され、仏教と科学の統合がなされることによってそれは確固たるものとなるでしょう。

意識や精神や心が科学的に解明され、物心一元論の時代がまた新たにやって来るということを予感させます。

それはひかりの輪が提唱する一元論にもつながります。

英米で活躍する医療のトップジャーナリスト、リン・マクタガートは、新しい科学を取材した結果を綴ったその著書、『フィールド響き合う生命・意識・宇宙』(2001年発行)の中で次のように述べています。

「来るべき科学革命は、あらゆる意味で二元論の終焉を告げていた。神を破壊するのではなく、科学は初めて--より高次の集合的意識の存在を示すことによって--神の存在を証明しようとしていた。もはや、科学の真実と宗教の真実という、二つの真実は必要ない。そこにあるのは、統一されたただひとつの世界観だけのはずだ。」

人の煩悩(=過剰な執着・嫌悪)を生む脳の神経伝達物質の理論(脳科学)

1.脳の感情制御システム本来は生命維持のためにあった脳の感情制御システムが、現代社会には適応できずに、下記の通り、様々な意味で、暴走・麻痺・機能不全を起こしているとも解釈できます。

感情制御システムは3つあります。

(1)脅威システム

生物にとって生命の危険・脅威に対処・反応する仕組みです。脳内物質のアドレナリンと関係しています。

脅威に基づく主な感情は、不安、怒り、嫌悪です。不安を感じることで身をかがめたり逃げたりします。怒りを感じることで闘います。嫌悪によりその物事を回避したりします。危険から逃れるためには迅速な行動が必要ですからこれらの反応は素早いです。★脅威システムのマイナスの側面

脅威システムはそれ自体で過剰反応するようなシステムであり、他のシステムとの相互関係でコントロールされるものです。①過大評価

脳が特定の状況での脅威や危険を過大評価します。危険から身を守るシステムですから、ちょっとしたことでも過剰に反応するように設計されています。非常に用心深いというか、些細なことで臨戦態勢をとってしまうということです。料理のためにコンロに火をつけたるたびに火災報知器がなるようなものです。②肯定的なものを却下してしまう

肯定的な出来事よりも否定的な出来事に注意を向かわせる。

10のうち9肯定的な評価があっても。1つの否定的な評価に意識が集中し思い悩むということなどがそうです。③否定的なことについて繰り返し考え心配する傾向

解決を得るための思考ではなく、ただ不安を強めるだけの繰り返しの思考。これらの3つは、認知療法における「認知の歪み(心のくせ)」のパターンにあげられているものの一部であることに気づきます。脅威システムという脳の仕組みによって否定的な認知(ものの捉え方)が生じているということになります。

現代においては生命の脅威ではなくて、批判・否定される時にも(過剰に)分泌され、不安・嫌悪・怒り・ストレスが強くなる傾向があります。

(2)動因と資源獲得のシステム

このシステムはドーパミンという脳のホルモンと関係しています。目標を達成したときに心地よい興奮を与えてくれるホルモンです。

本来、生きるために必要な衣食住を獲得するためにあるシステムですが、現代社会では、「必要」が獲得の理由ではなく、欲望を刺激し、このシステムを過剰に働かせています。また、生存欲求以上の欲求(承認欲求など)を際限なく求めるようになっています。もっと多くの興奮、もっと多くの物を求めることで、なかなか満足することができない状況になっています。ですから、このシステムが過剰に活性化して、欲求が充足されない時に不満足感、欲求不満を感じ、自分にも不満を感じる状態になります。

もっと多くの強い興奮を得るためにはドーパミンの分泌が増える必要があります。そうして、繰り返しドーパミンの分泌が増えると、ドーパミン神経の感受性が鈍くなり、ドーパミンの分泌が減ります。さらに強い刺激でないと多くのドーパミンは分泌されませんから、満足を感じるだけのドーパミンが出にくくなり、その結果、欲求不満、不快を感じることが多くなります。

自己否定的な自信喪失につながることはわかると思います。ですから、自信をつけるためには、脅威システムが発動されていることに気づき、適切に鎮静化させること。過剰にこのシステムが暴走することをコントロールすることが必要になります。

(3)充足とスージングのシステム ※スージングの意味:沈静・鎮める

動物は、安全な状態、敵の攻撃の危険性のないとき、平安と充足の状態にあります。人間も例外ではありません。このとき脳ではエンドルフィンという物質が分泌されているということです。エンドルフィンは、平穏な充足感を促進し、「脅威システム」と「動因と資源獲得のシステム」のスイッチを切った状態にします。

エンドルフィンは、食欲・睡眠欲・生存欲などの本能的な欲求が満たされる時に分泌され、モルヒネと似た鎮痛・沈静効果があって、喜びを与えるドーパミンを分泌する神経伝達物質でが、(承認欲求が強くて満たされない現代では)これがなかなか出ず、上記のアドレナリンの過剰な分泌(過剰な不安・嫌悪・怒り)を防いだり、ドーパミンの分泌を促進したりできず、心の平安・充足が得られません。

2.対処法心理学が説く対処法・心理療法は、仏教の修行と酷似しています。

例えば、認知行動療法の流れであるコンパッション・フォーカスト・セラピー(CFT)(英国の心理学者のポール・ギルバート博士が開発)では以下の訓練を提唱しています。(1)仏教のマインドフルネス瞑想

過剰な執着と嫌悪を和らげ、心を平静にする効果がある。

(2)ヨーガとよく似た呼吸法

呼吸・気の流れを整え、心の安定・エネルギーの充実を図る。

(3)美しい自然や暖かい家などの理想の空間をイメージする瞑想

自分の内側・イメージによって充足感を作り出す。

仏教・ヨーガでも、心の安定・充足を得る象徴物・シンボルの瞑想がある。(4)自と他双方に対する慈愛の心・行動をイメージする瞑想

他に勝つ・評価を得るのではなく、他に感謝し、他を愛する幸福・喜びの訓練をする(勝利ではなく、感謝と愛による幸福)。

身体の心理学 ~動きが心を作る~

心の問題に取り組む場合、直接心にアプローチする心理療法や脳に作用を及ぼす薬物という手段がとるのが一般的であるが、身体・身体の動き・心の相互作用の視点から心に取り組む身体心理学というものが、早稲田大学名誉教授である春木豊博士によって提唱されている。春木博士は行動主義心理学、健康心理学を研究し、ヨガ、気功、禅などの実践もするなかで「身体心理学」を提唱した。

東洋においては、ヨガや気功など体と体の動きと心の関係が古くから知られ、心身一如という言葉もある。心身医学や健康心理学で心身の相関性は指摘されるが、身体心理学は、そこに「体の動き」というものを加え、より体と心の関係を明確にした。

そして、身体心理学が目指すところは、ストレスへの耐性を高めること、心身のウェルビーイング(良好な状態)である。

1.動きと心の関係(1)心は動きから生じた

心の研究である心理学では基礎分野において、知覚,記憶,理解など対象を認識する作用を研究する認知心理学が盛んである。これは、脳科学の発展と関連している。心は脳の働きによって理解出来るという風潮が広がっているが、身体心理学では、はたしてそれだけで心が理解出来るのかという視点に立っている。もちろん、脳と心の関係を否定しているのではなく、それだけでは足りないのではという視点である。ここに興味深い研究がある。漢字を思い出すのに、多くの人が手を動かすということをもとに行われた。漢字を思い出すときに、手を動かすのを禁じられたグループと自由に手を動かすことを許されたグループとで、漢字を思い出せることに違いがあるかの実験を行った。結果は、手を動かせた方が明らかに成績がよかった。

このことは、記憶を想起するという知的な働きが単に脳の働きだけでなく、末梢である手の動きが関与していることを示すものである。

脳は進化の後半に生まれたものである。はじめに末梢の四肢の活動の経験があり、その経験の蓄積によって形成されたのが脳という器官であるということだ。このことから、身体心理学は、「心は身体の動きから生まれた」という主張をする。

(2)心の始まりは感覚にある

心には知の働きと情の働きがある。情には、感情、情動、気分など微妙な違いがあるが、情は感動や実感をもたらす。そして、この感情、気分というものは、体の動きから生じる感覚と関連している。快-不快、緊張-弛緩など、感覚と気分・感情は結びついている。

2.動きについて(1)身体心理学が扱う動きとは、以下の2つに分類される

①体動:体表の筋肉の微細な動きである表情、目線、姿勢などの動きで、かなり反射的な動きである。

②動作:体全体の動き。生活のなかでのあらゆる動きはこの動作である。(2)意志(意識)的動きと無意志(無意識)的動き

動きには、生理的な反射の反応(レスポンデント反応)と意志的反応(オペラント反応)

がある。そして、生理的な無意識的な反射と意志的意識的な反応の両面を合わせ持った反応もあり、それをレスペラント反応と呼ぶことにする。

レスペラント反応は、体 (レスポンデント反応)と心(オペラント反応)の両方にまたがったものであるため、体と心に影響を及ぼすことができるものであるため、身体心理学ではレスペラント反応に焦点を当てて研究する。

(3)レスペラント反応の種類

①呼吸反応

②筋反応:筋肉の緊張と弛緩の反応

③表情

④発声

⑤姿勢反応

⑥歩行反応

3.レスペラント反応と生理・心理との関係(1)呼吸反応

①心の状態が呼吸に及ぼす影響

被験者にストレスとなる作業をしてもらい、そのときの呼吸の状態を見るという実験を行った。具体的には、やさしい加算作業→難しい加算作業(ストレス)→やさしい加算作業→交通マナー教育の映画を見る→交通事故の映画を見る(ストレス)→交通マナー教育の映画を見る→二〇度の水に手を入れる→四度の水に手を入れる(ストレス)という作業である(『動きが心をつくる』春木豊著 講談社新書)。

各課題作業の間には安静時間を設けた。呼吸の変化状況は、作業の時と安静で比較した。呼吸は、呼吸の時間、吸気の時間、呼気の時間、呼気から吸気に転じるまでの間の時間について観測した。

結果は、作業時は安静時より呼吸の時間が短くなる傾向が見られた。冷たい水に手を入

れるストレス刺激において、呼気が長くなり、呼気後の吸気に入るまでの間が短くなった。

呼気後の間が短くなったのは、加算作業においても顕著であった。これはストレス状況(緊

張)では、ゆったりした呼吸ができないということを表している。

このことから、仮に逆もまた真であるならば、心理的緊張状態になったときに、ゆっくりとした呼吸、特に呼気から吸気に転じるときに間を長くすることで、落ち着きを取り戻せるだろうことが推察される。

②呼吸が生理に及ぼす影響

呼吸と血圧、心拍との関係を示す研究を紹介する。3つの呼吸法で実験を行った。1.腹式呼吸で呼気を長く行う 2.腹式呼吸で呼気を短く行う 3.深呼吸 である。

実験前に血圧、心拍数を測り、気分評定表のチェックをした。実験直後に血圧、心拍数

の測定をし、5分休憩後に再度測定をした。その結果、いずれの呼吸法でも血圧は下がっ

たが、呼気を長く行った呼吸法(長息)が最も下がり方が大きかった。長息は血圧が下が

った状態が持続したが、他の呼吸法は時間とともに元に戻った。心拍数はどの呼吸法でも

実験後上昇し、5分の休憩で急速に低下した。

このことから、長い呼気が血圧を下げるのに効果的であること、副交感神経を優位にし生理的安定をもたらすことがわかる。また、ゆっくりした呼吸と速い呼吸で、心拍数と呼気終末二酸化炭素(PetCO2:PetCO2は呼吸によって吐き出された気体中のCO2の分圧(割合))の量を比較した実験では、ゆっくりした呼吸では、心拍数が下がり、呼気終末二酸化炭素の値が上がった。呼気終末二酸化炭素はストレスがあるときは値が下がるので、ゆっくりした呼吸によって生理的緊張状態が改善できることを示している。

③呼吸が心理に及ぼす影響

腹式呼吸の実験において、気分の調査を行った。「落ち着いた-興奮した」「くつろいだ

-緊張した」など気分を表す対になった言葉を示し、その間を10段階で評価してもらっ