新着情報 <ヨーガ・気功>

- 2025/04/09

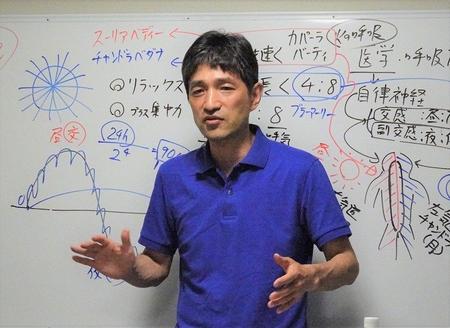

- 「ヨーガの体操と呼吸法と瞑想の科学」(2025年3月15日横浜 52min)

- 2023/08/21

- 『3つの主な瞑想法とクンダリニーヨーガの瞑想』(2023年6月11日 大阪 43min)

- 2022/05/12

- 『心の健康の3つのコツ:筋肉・呼吸・姿勢と何でもQ&A』(2022年3月25日YouTubeライブ 85min)

- 2016/03/01

- 【動画】「ヨーガ基礎編」

- 2015/12/18

- 気功とは?

- 2015/12/18

- ベーシック・ヨーガの意義

- 2015/12/17

- クンダリニー症候群について

- 2015/12/17

- 気・クンダリニー・チャクラ

- 2015/12/17

- ヨーガとは?

- 2011/05/16

- 【動画】「エンライトメント・ヨーガ」

- 2011/02/06

- 「エンライトメント・ヨーガ」動画・実践編の内容テキスト

- 2011/01/19

- マインドフルネス・ヨーガとは

- 2008/03/14

- エンライトメント・ヨーガの効果

- 2008/02/23

- 3 丹田呼吸

- 2008/02/23

- 2 呼吸の重要性

- 2008/02/23

- 1 ブリージング・ヨーガとは

- 2008/02/10

- ナチュラル・ヨーガとは

- 2008/01/23

- 初心者向けのアーサナとその効果のご紹介

このコーナーについて

多様なヨーガや気功をご紹介しています。

ひかりの輪では、その方の状態に合わせた指導による、ヨーガや気功のコースを行っています。

ヨーガは、

「エンライトメント・ヨーガ(サマディと悟りのヨーガ)」

「ナチュラル・ヨーガ(大自然と一体となるヨーガ)」

「ベーシック・ヨーガ(基本的なヨーガ)」

「マインドフルネス・ヨーガ(心理療法のヨーガ)」

「ブリージング・ヨーガ(呼吸のヨーガ)」があります。

各種ヨーガは、心身に優しく働きかけ、心身の癒し、瞑想に導く効果があります。

どんな方でも無理なく行うことができます。気功は、「流体循環気功」と名付けた、ひかりの輪オリジナルの気功を行っています。

まずは、ヨーガ・気功コースの動画(エンライトメント・ヨーガ)/流体循環気功)で、お部屋で試していただければ、その効果を実感できるかと思います。ご関心のある方は、ご見学・無料体験もできますので、お気軽に全国の各教室にお問い合わせください。また、各種DVDも販売しています。

(ひかりの輪では、昔オウム真理教で問題となったような、心身に負担となるほど偏ったヨーガのやり方ではなく、心身のバランスと癒しをもたらすような、緩やかな行法実践を行っています。)

ヨーガ講義の予定とテーマ

「『ヨーガ・瞑想』講義のカリキュラム」 のお知らせ

ひかりの輪では、発足以来、ヨーガ・瞑想の探究と講義・実践を行ってきましたが、これまで行ってきたヨーガ・瞑想関連の講座を厳選して約1年間ですべて学べるヨーガ・瞑想の講義のカリキュラムを作りました。

カリキュラムは、ヨーガの基本から始まり、ヨーガの歴史と全体系の解説、そして、代表的なヨーガの行法と瞑想の理論と実践を含む充実したものとなっています。

以下に、カリキュラムと2025年末までの日程をお知らせいたします(なお、日程は変更の可能性がありますので、随時こちらのページをご確認ください。また2026年以降の日程は決まり次第、こちらのページに掲示いたします)。

※なお、このヨーガ・瞑想の講義は、東京教室での勉強会(約2時間)の中の一部の時間を使って、約30分~1時間程度行われるものです。よって、この勉強会においては、上記のヨーガ・瞑想の講義のほか、仏教・心理学講義、読経瞑想、質疑応答などのヨーガ講義以外のプログラムも含まれることをご了承ください。

具体的なカリキュラムの内容と講義日程につきましては、こちらのページをご覧ください。